1968年:知恵を絞れ!

1968年、amtのアニュアルキットの一部に「for 1968」という奇妙な文字が追加された。対象となったのはカマロ、コルヴェア、それにインパラで、適用範囲はすべてシボレーのモデルに限られていた。シェベルとコルベットにはこの奥歯になにかはさまったような表記はみられなかった。

【画像62枚】FOR誰!?なamt製キットをはじめとする1968年のプラモたちを見る!

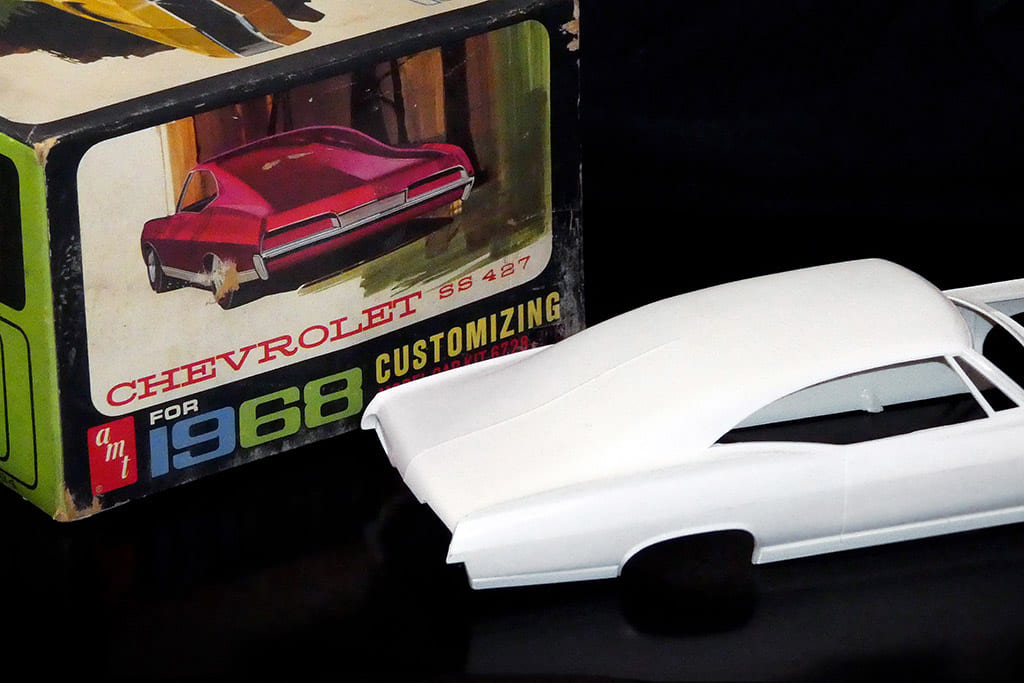

誰も気にとめない些細なこと、といえばそのとおりだが、インパラのボックストップからは肝心の「インパラ」の文字までが姿を消しており、これまでアニュアルキットを買い馴れたファンに少なからず違和感を与えた。より注意深いファンであればさらに、「ファイアバード400」と題された奇妙なキットの存在にも気づいたことだろう。このキットには「ポンティアック」の文字がどこにもなかった。

これはここ数年来、微妙な変化をきたしつつあったアニュアルライセンスの大きな転換点を示すしるしだった。

この年、シボレーは自社製品のプロモーショナルモデル/アニュアルキット化ライセンスをamtからMPCに移した。この決定はamtに対するかなり強硬な排他性をともなっていて、1968年次のカマロ、コルヴェア、そしてインパラに関する正確な新情報は、ある時点をもってamtに対し一切非開示となった。是非もないこの展開に際してamtは土壇場の執念をみせ、シボレーに対し契約違反とならないぎりぎりのラインを見つけ出してそこに活路を見出そうとした。

カマロは’67モデルの金型を基本的にキャリーオーバーし、’68モデルに見込まれる変更をamt独自の「推測」によって補った。コルヴェアはいわゆるアフターマーケット/サードパーティーに相当する市販車チューニング&モディファイのスペシャリスト、ドン・イェンコとの合意を取りつけ、これまでコルヴェアをベースにレースで活躍したイェンコ・スティンガーをキット化することでシボレー本社によるソース非開示の「穴」を埋めた。

インパラに到っては、実車としてはほぼ考えられないような、リアウィンドウすらもたない、まったきamtの想像にもとづく自称「オートショーカスタム」ボディーを作り出すという荒業で切り抜けた。「for 1968」の表現はキットが正確な1968年式ではないことをほのめかす軟調の断り書きで、いずれのモデルもこれまでamtが伝家の宝刀としてきたファクトリーストックとしての正確さを事実上放棄したキットとなってしまい、眼の肥えつつあった市場を少なからず動揺させた。

問題は「ファイアバード400」だった。その正体はそれらしく偽装の施されたカマロのキットであり、当然ポンティアックの正式な許諾もなく、ファイアバード400などと名乗っているぶん悪質ですらあった。キットはただちにamtにとって恥ずべき過去、クローゼットのなかの骸骨となった。

一方、1968年になってアニュアルキットのラインナップに復帰したかたちのシェベルは、MPCが同モデルをキット化しないとの判断を下したことを受けて限定的なモデル・スペシフィック・ライセンス(特定の車両モデルに限定されるライセンス)扱いとなり、amt・MPCのデュアル・ライセンスであるコルベットと同様、amtのパッケージから「for」の文字が除かれるかたちでキット化にこぎつけた。

かなり型破りだったとはいえ、ひとまずストップギャップをあつらえたamtはシボレーとMPCを相手に粘り強く交渉を続け、翌1969年にはシボレーのプロモーショナルモデル/アニュアルキット化権をふたたび手にするが、そのライセンスからはもはや、1950年代末から矢となり盾となりamtを守り続けてくれた一社寡占の頼もしさはすっかり失われていた。

プロモーショナルモデル/アニュアルキット・ビジネス全体が、10年にわたる覇権争いに疲れはじめていた。しかしデトロイト・プラスチック各社は幸いにして賢く、最後まで立っていた者だけが総取りをするデスマッチのルールそのものを見直すようになっていく。

自動車メーカー/ブランドごとのエクスクルーシブ・ライセンス(排他的ライセンス)は、フォード・マスタングやシボレー・コルベットが先駆となった前述のモデル・スペシフィック・ライセンスや、一定期間後の更新と再検討をあらかじめ含んだターム・ライセンス(期間限定ライセンス)、それらを巧みに組み合わせることでライセンサーと都度合意にこぎつける、より流動的なものへと変わっていくことになる。

これは同時に、プロモーショナル・ライセンスの意義――模型を作らせることがはたして本当に実車の販売促進にとって有効なのか――をデトロイト・アイアンに再考させることにもつながっていった。

大手玩具メーカー、マテルの動向が呼び起こした波紋

先の世界大戦集結と同時期の創業以来シカゴに居を構えていたモノグラムがこの年、カリフォルニア州ロサンゼルスの玩具大手・マテルに買収された。マテルの1968年といえば多くを語るまでもなく、いま現在に到るまで世界を魅了し続けている小さなダイキャストミニカー、ホットウィールのイニシャル・リリースの年であった。

ニール・セダカによる1961年のヒット曲『ハッピー・バースデー、スウィート・シックスティーン』を明確に意識したものか、ホットウィールの最初の16アイテムは発売されるやまたたく間に驚異的な売れ行きをみせ、広義のモデルカー市場の一角をあっさり制圧した。

モノグラムはもともと自動車にことさら特化した模型メーカーという色彩は薄く、競合レベルと同様ミリタリーアイテムなども幅広く手がける総合模型メーカーだったが、あえて自動車に注目してamtらデトロイト・プラスチックスのそれと比較してみると途端に明らかになるように、ライセンサーによる許諾が不可欠のジャンル(セグメント)に対して非常に消極的なスタンスをとるメーカーでもあった。

代わりに子飼いのハウスデザイナー――これはダリル・スターバードのような雇用された著名カスタマイザーも含まれる――に大きな裁量権を与え、オリジナルデザインを作らせてキット化することにかけてはデトロイト勢が及ばないほどのアドバンテージを持っていた。マテルはここに、生まれたばかりのホットウィールとの親和性を目ざとく見出し、モデルキットホビー市場との相乗効果も視野に同社の買収に踏み切ったものと思われた。

買収直後の顔合わせにあらわれたマテル側の担当者は「こんなものを作りたい」といってスヌーピーのようなちゃちなプラスチック玩具を持参したと伝えられるが、居合わせたチーム・モノグラムの少々微妙な反応によってこれはただちに伝説的な不発ジョークとなり、モノグラムは従来とさほど大きく変わらない安定した労働環境をすぐに手に入れた。

あるアイデアにもとづく製品が爆発的にヒットして市場を形成し、発展していくにしたがってそこには独特のノウハウが蓄積される。最終的にマテルが欲したものはこのノウハウであり、モノグラム買収によってまずプラモデルそのものの設計・生産体制を手に入れた同社は、次にこのシステムをより効果的にはたらかせるための「頭脳」を手に入れようと画策しはじめる。

このときamtのトップに立って、少々翳りのみえはじめた事業の立て直しに辣腕を振るっていたトム・ギャノン――マテルのヘッドハンティング・リストの筆頭には、はっきりと彼の名が記されていた。

もはやアニュアルキットだけが自動車モデルホビーの王者という時代ではなかった。1968年のamtアニュアルキットを飾った水彩のボックスアートはどこか淡く薄暮の雰囲気を漂わせ、ジョーハンのボックスアートはジョンソン&クッシングによるコミック・ストリップ(漫画形式の雑誌/新聞広告でジョンソン&クッシングはそうした手法を数多く手がけた大手広告会社)のひとコマのような、繊細な階調をすっかり失ったタッチになってしまった。

クリーンで躍動的なダイアゴナル・デザインを引き続き採用し、フレッシュな印象を維持したMPCはそうしたイメージのみにとどまらず、この頃までに斯界のトップを走っていたamtのシェアを抜き去り、アメリカンカープラモのトップブランドへと成長を遂げた。前述から漏れたレベルもまた、なにもしないまま翌1969年を迎えようとしていたわけではなかったが、これについてはまた次稿に譲るものとしたい。

このときアメリカの渇いた喉は、コカ・コーラではなく、とにかく冷たい水を欲していた。