“Woven City(ウーブン・シティ)”はご存知でしょうか?

今回はトヨタのモビリティの研究開発を担うウーブン・バイ・トヨタが取り組んでいるモビリティのテストコースである“ウーブン・シティ”について、計画された背景から現在の状況、将来の目指すところが、今後の自動車産業や私たちの生活にどのように影響して、どういった効果が考えられ、どんな意義や価値があるのか?

そして、一括りにモビリティと言ってもさまざまな捉え方があって、広義に捉えれば単なる移動だけではなく、その周辺にはもっといろいろな大きい期待や役割があることなどを中心にコラムをお届けします。

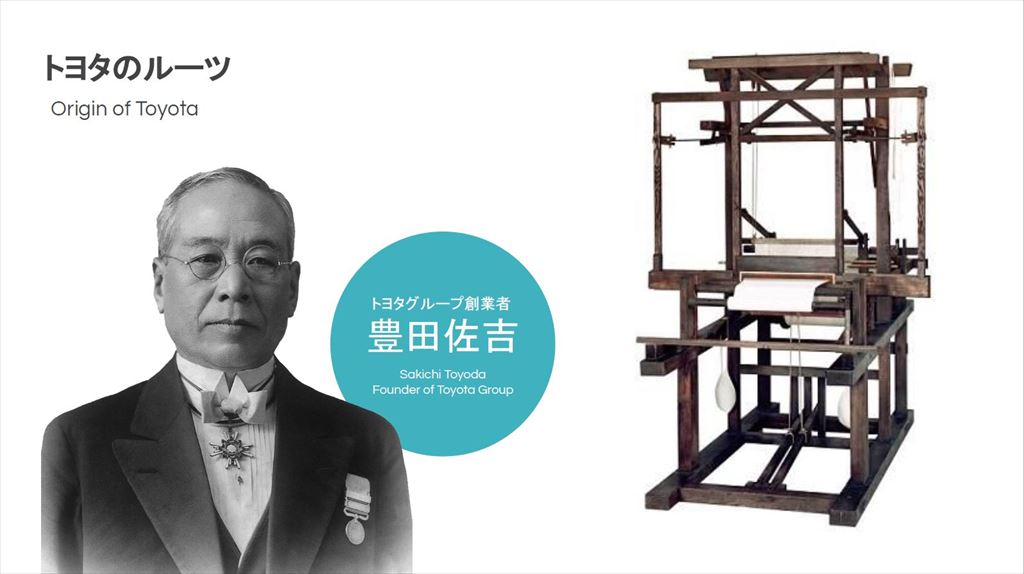

トヨタの原点とウーブンに込められた想い

はじめにトヨタとウーブンについて少し触れてみます。

ウーブン(Woven)とは日本語で織り込まれたという意味で、トヨタの原点である織機に由来があります。トヨタグループの始祖である豊田 佐吉が母の機織りを楽にしたいと思い“豊田式木製人力織機”を発明したように、トヨタのコアフィロソフィーである「自分以外の誰かのために」という思いで人に寄り添い、その人にとっての幸せを生み出すというトヨタのミッション『幸せの量産』に”ウーブン・シティ”の目的も基づいているそうです。

量産というと機械的に大量生産するイメージを持ってしまいがちですが、『幸せの量産』においては、同じ物を大量生産したり同じサービスを一律に提供したりするということではなく、多様なお客様のニーズに柔軟に対応して「多品種少量を量産にもっていくこと」を目指していて、一人一人に寄り添うという想いや行動が根底にあると考えられます。

とても興味深いのが、トヨタ自動車では『幸せの量産』を『Happiness for All』と英訳しているのですが”ウーブン・シティ”では『Well-being for All』と英訳していて、つまり、Well-Beingという“人それぞれにとって良い”という部分を強調しており、より広範囲に多種多様で異なる人々の生活に寄り添った『幸せの量産』を実現しよう! といった意気込みが感じられます。

トヨタのルーツ(ウーブン・バイ・トヨタ)

ウーブン・バイ・トヨタについて

先ずは”ウーブン・シティ”を担うウーブン・バイ・トヨタ株式会社の成り立ちについて紐解いてみます。

はじまりは、2018年3月に知能化ソフトウェアの研究から開発までを一気通貫で担う新会社として設立されたトヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント株式会社(TRI-AD)で、その後、さらに事業を拡大して発展させるため、2021年1月に持株会社であるウーブン・プラネット・ホールディングス株式会社(Woven Planet Holdings)への再編を経て、2023年4月に現在の社名であるウーブン・バイ・トヨタ株式会社(Woven by Toyota)へと変更され、トヨタが掲げる“モビリティカンパニー”への変革に向けた一翼を担っています。

ウーブン・バイ・トヨタの主力事業は、ソフトウェアを基盤としたモビリティの新技術や事業開発で、ソフトウェア・ディファインド・ビークル(Software Defined Vehicle=SDV=ソフトウェアの更新を見据えて設計された車両)の継続的な進化を支える車両向けのソフトウェアプラットフォームである“アリーンOS(Arene OS)”、今や自動車には必須の技術と言える“自動運転・先進運転支援システム”、そして、今回、フォーカスしているモビリティのテストコースである”ウーブン・シティ”です。

いずれもモビリティ産業の最先端を担う技術開発を中心に事業が展開されていて、自動運転をソフトウェアプラットフォームが支えてモビリティサービスが実現されるといった具合にこれらは密接に関係しています。

では、何故にトヨタ自動車とは別の会社(法人)であるウーブン・バイ・トヨタにて、これらの事業が営まれているのか? と言えば、トヨタ自動車はクルマ自体の事業については長い歴史を有し、実績も多々あって確固たる知見やノウハウなどが確立されていますが、一方でソフトウェアやモビリティの研究開発においては新たなスキームや技術開発が必要でアプローチが異なります。

そこで、会社が別になっていることを活かして、より様々な産業の視点を取り入れてクリエイティブな研究開発が推進しやすい環境を構築し、それらを担う多種多様な人材を引き入れて育むことで、アイデアに溢れ自由闊達で生産性の高い仕事を実現しやすくすることによって、自動車産業を含むモビリティ社会の未来を実現するためであろうと考えれられます。

例えるなら、お寿司の調理場で一緒にハンバーガーを作るよりも、別々の調理場にて、それぞれを作った方が作りやすいですし、それぞれにおいて職人(専門家)が集中できることによって、究極や至高の一品、或いはバラエティーに富んだ発想で創作料理が生まれるといったところでしょうか。

ロジスティクス研究(ウーブン・バイ・トヨタ)

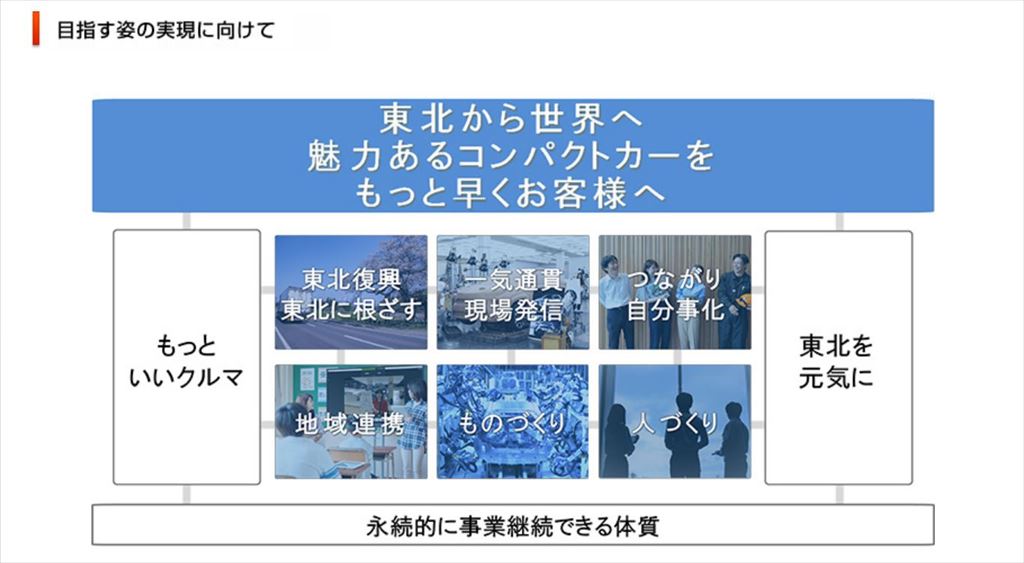

東日本大震災とウーブン・シティ

“ウーブン・シティ”が計画された背景には東日本大震災が関係しています。

リーマン・ショック後に少しずつ落ち着きと活況を取り戻しつつあった2011年3月に発生した東日本大震災による未曾有の危機は自動車産業への影響も極めて大きく、尊い命と多くの設備が失われ産業としての機能がストップする状況に陥りました。

そして、少しずつ落ち着きを取り戻した頃に自動車産業においても特に地震や津波の被害が大きかった東北地方や関東地方の拠点を中心に復興への歩みが進んでいきました。

そんな中、トヨタは2012年7月に関東自動車工業(株)・セントラル自動車(株)・トヨタ自動車東北(株)の3社を統合してトヨタ自動車東日本(株)を宮城県に設立し、東北地方を長期的にサポートしていくことをはじめました。

そして、現在、それはトヨタの主力生産拠点の一つとなっています。

目指す姿の実現に向けて(トヨタ自動車東日本)

そういった一連の流れの中で関東自動車工業(株)が富士山のふもと静岡県裾野市で1967年に竣工した「東富士工場」の生産機能が宮城県にあるトヨタ自動車東日本(株)へと移りました。

復興を加速させるために工場を東北に移管した後の跡地について、未来に向けてどのように繋げていくか?の検討が”ウーブン・シティ”構想のきっかけであったとのことです。

ヨタハチの愛称で人気を博したトヨタの「スポーツ800」や最高級車「センチュリー」、AE86として今や伝説的名車と称される「カローラレビン/スプリンタートレノ」、初代「クラウン」をモチーフに熟練工が手掛けた希少車「オリジン」といった数々の名車を世に送り出してきた「東富士工場」の跡地が未来のモビリティ社会を実現するための場所に変わるのは少しさみしくも素敵だと思えます。

オリジン(トヨタ自動車)

静岡県裾野市とウーブン・シティ(ウーブン・バイ・トヨタ)

モビリティのテストコースであるウーブン・シティの概況

モビリティを拡張し、未来の当たり前を発明する仕組みと提唱されている”ウーブン・シティ”は、モビリティのテストコースとして将来的には708,000平方メートルを計画(46,755平方メートルの東京ドーム約15個分)、2024年にはPhase1として50,000平方メートルに段階的に360人が暮らすための建設工事の完了を予定していて、その後は諸準備を整えて2025年より実証を開始する予定とのことです。

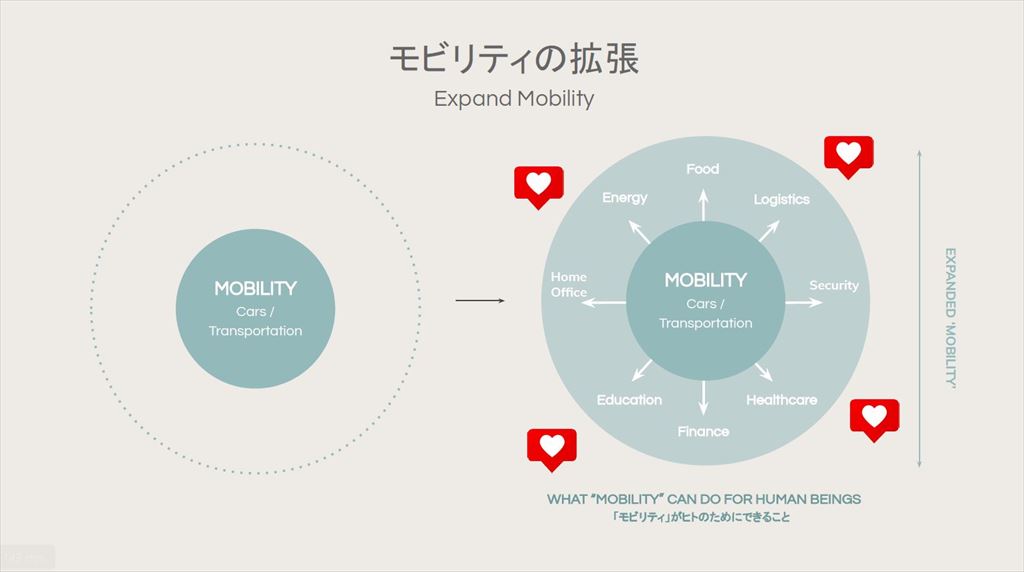

では、そもそもモビリティとは何を指すのか? についてですが、いろいろと見解はあるものの「乗り物や移動手段だけではなく、可動性や動きやすさ、移動性や流動性、機動性といった幅広い動き」といったところも広義には示されていて、安全に目的地にたどり着くことや欲しい物を欲しい場所に届けてもらうことはもちろん、例えば、遠くに居る家族や友人と遠隔で顔を見ながら会話することなども含まれるためモビリティと言っても様々です。

モビリティについて(ウーブン・バイ・トヨタ)

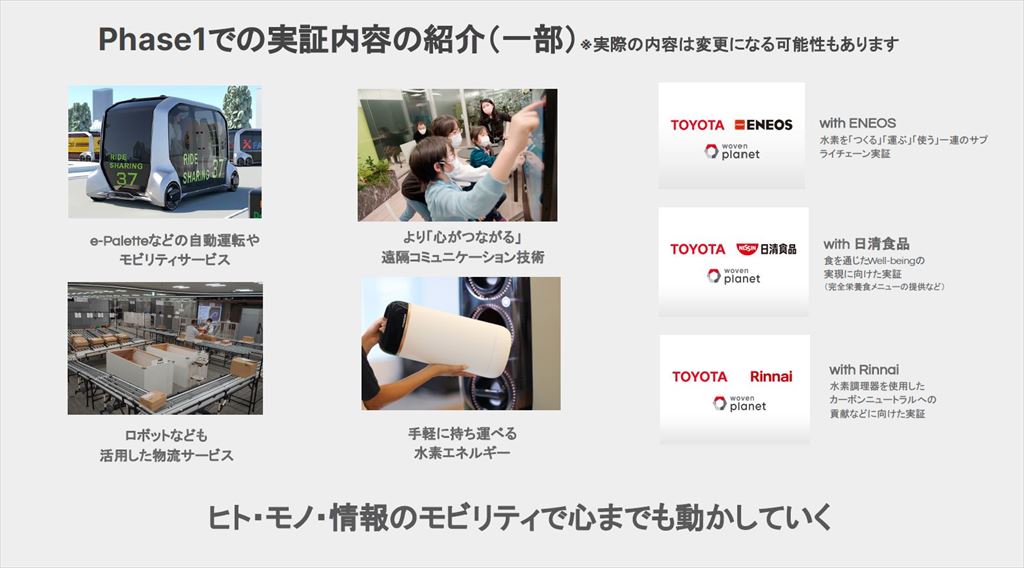

“ウーブン・シティ”では、こういった暮らしの中にある“人・物・情報”のモビリティを通して「人の心まで動かし感動を与えること」を目指して各種の実証実験が推進されるようです。

具体的には、自動運転やモビリティサービス、遠隔コミュニケーション技術、ロボットも活かした物流サービスや水素エネルギーの活用などの実証を検討していて、ENEOS(エネルギー)、日清食品(食品)、Rinnai(水素調理)といった各業界の大手企業とも連携して研究が進められています。

Phase1での実証内容(ウーブン・バイ・トヨタ)

そして、モビリティが人のためにできることを増やし、“食”や“農業”、“エネルギー”、“ヘルスケア”、“教育”といった様々な生活に関わる領域とモビリティを組みあわせることで、心まで動かすような未来の当たり前を創造していくことを「モビリティの拡張」と”ウーブン・シティ”では謳っています。

モビリティの拡張(ウーブン・バイ・トヨタ)

また、”ウーブン・シティ”では“働く人、住む人、訪れる人”はみな「発明家」マインドを持ち、生活する中で感じる困りごとやニーズをきっかけに、「自分以外の誰かのために」と未来の幸せを共に生み出すことが念頭におかれています。

そして、”ウーブン・シティ”が機能として持っている「アイデアを走らせるテストコースのような街」として、机上のアイデアを実際に街でテストすることや「発明を加速するための様々なサポート」として「発明家」が困ったときの各種支援、例えば、ものづくりで言えばリアルとデジタルの両面からの支援など、蓄積された知見の活用が実際にできるように建設が進められています。

“ウーブン・シティ”の特徴として、他にあまり例のない「訪れる人も発明家マインドをもつ」という考え方があるのですが、私たちもその一人になれる可能性があるのですから、とても素晴らしいですよね。

シティ(都市)は、そもそも多くの人々が暮らすところであって、つまり、人々の数以上にニーズや課題が存在するので、それらを解決する発明を受け持つのが訪れる人であっても、何ら不思議はありません。

特に好奇心旺盛な方は将来のワクワクする夢を”ウーブン・シティ”で想像すると嬉しいのではないでしょうか。

もちろん”ウーブン・シティ”はテストコースでいわゆる研究施設であるため、当然ながら機密が多くて全てを知ることはできませんが、今後は少しずつ公開されていくと予想されますので注目していきたいと思います。

ウーブン・シティのビル(ウーブン・バイ・トヨタ)

ウーブン・シティの取り組み意義と価値

従来からの“交通としての移動”に“人を感動させる”といった要素も取り込まれた価値がモビリティであるとするならば、高速移動や快適性、利便性といった移動における技術が主体であった状況から変革するための礎とも言える”ウーブン・シティ”での研究は、自動車産業にとってはもちろんのこと、社会や私たちの生活にとってもその意義はとても大きく、未来に向けて取り組むことに非常に大きい価値があると考えます。

例えば、これまでの移動という体験においても、目に映る景色やまだ見ぬ光景に出会えること、高速に快適に便利に、あるいは(音や爽快感等)刺激的に移動することや、それを支える技術によって人を感動させる要素は含まれているものの、あくまでも、それは移動から得られる感動であって、移動した後との繋がりについては、一部の旅行や鉄道会社のサービス等を除けばほとんど存在せず、移動以外の生活においては事業分野が異なることもあってサービスなどは限定的で、広義のモビリティとしての観点は含まれていなかったと言っても良いのではないでしょうか。

しかし、IoT(Internet of Things=モノのインターネット)化によって、例えば、スマート家電としてクルマの中から自宅のエアコンを操作できたり、スマートホームとして家のロックができたり、手首に腕時計のように装着したウェアラブルデバイスを活用して運転時の安全や日常の健康に役立てるといったように広義にモビリティを捉えることで、新しいことを研究開発していくことがより良い生活を実現する次世代に向けて、確実に社会から求められています。

“ウーブン・シティ”に限らず、新規事業など長期の研究開発を遂行するには多くの時間や資金といったリソースが必要で、それらを捻出するには経済が安定的に成長を続け、企業においても今の業績が好調なことはもとより長期的にも業績の見通しが立っていて、これらの研究開発に費やせるだけの企業体力が求められます。

今、トヨタがこういった取り組みをこれまでの企業努力で遂行できていることは日本の経済、特に自動車産業にとってはとても有意義で価値があり、巨大IT企業をはじめとする世界的企業が各国で次世代に向けた様々な研究開発に取り組む現状において、もし、”ウーブン・シティ”が日本に存在していなければ、グローバルにおける日本の自動車産業、いや、世界における日本の経済の位置付けも、また違っていたと大げさではなく考えられます。

つまり、「未来に向けた投資がどのくらいできるのか?」が政府や自治体はもとより企業においても重要な指標であって、国際社会の中での競争力を提示するひとつであることは疑いようもありません。

民間企業の経営では投資対効果が要求されるため、公共性や長期的視点に立って次世代技術を研究開発する難易度が、政府や自治体が主導する場合よりも非常に高く、民間企業であるトヨタが主体的に”ウーブン・シティ”のような研究開発を行う意義は極めて大きいのではないでしょうか。

“ウーブン・シティ”がこれから担う“モビリティ社会の変革”は、産業の垣根を越えて、様々な業界の企業と政府や自治体との連携や協力を実施することで、日本全体の発展にも寄与していくのではないかと思われます。

ウーブン・シティのイメージ図(ウーブン・バイ・トヨタ)

ウーブン・シティは永遠に未完成

トヨタが“モビリティカンパニー”へのモデルチェンジを進めるにあたって”ウーブン・シティ”は非常に重要であることは間違いなく、永遠に未完成と提唱する通り、未来に向けたモビリティは継続的に進化や改善を続け、終わりなき研究開発によって、日本の自動車産業や関連産業、モビリティに関連する多くの産業が持続的に発展していくことこそが肝要だと考えられます。

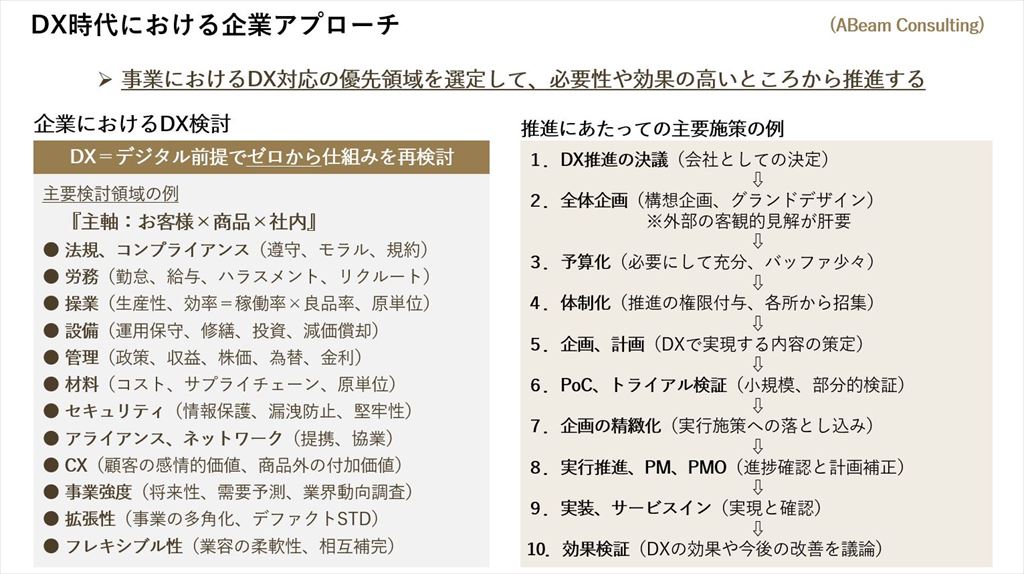

モビリティの進化においても、DX(デジタルトランスフォーメーション)が極めて重要な役割を担っており、デジタルの進化がモビリティも飛躍的に進化させています。

現在、DXは多くの業界において重要に位置づけられていますが、どういった範囲をどのように効果的に推進していくのか?が問われていて、”ウーブン・シティ”においても、ソフトウェアやデジタル技術を活用して発明や開発を加速させているようです。

今回は自動車産業の域を超えて事業を拡張させ、モビリティから社会全体の産業を研究開発するテストコースと言っても過言ではない”ウーブン・シティ”の意義や価値を中心にご紹介しましたが、どんな業界の方でも発明者としてありとあらゆる可能性があると思いますので、興味のある方は先ずは訪れる人として関わってみると良いのではないでしょうか。

そして、「働く人、住む人、訪れる人」は誰しも「発明家マインドをもつ」とする”ウーブン・シティ”において、日本、いや世界の未来に向けて、とっても意義や価値のある取り組みに関われる、携われるチャンスは誰にでもある!と未来に向けた可能性を思わずにはいられません。

DXアプローチ(ABeam Consulting)

参考リンク)

ウーブン・バイ・トヨタ

https://woven.toyota/jp/

ウーブン・シティ

https://www.woven-city.global/jpn/

ウーブン・シティ DEMONSTRATIONS

https://www.woven-city.global/jpn/services/

トヨタ自動車

https://global.toyota/jp/

トヨタ自動車 オリジンを新発売

https://global.toyota/jp/detail/12453742

トヨタ自動車東日本

https://www.toyota-ej.co.jp/index_top.html

豊田自動織機

https://www.toyota-shokki.co.jp/index.html

東京ドームシティ

https://www.tokyo-dome.co.jp/

東京ドームシティ 東京ドームについて

https://www.tokyo-dome.co.jp/faq/dome/