塗装・クリアーコートでの注意点

フジミ製1/24スケール・プラモデルのホンダ・プレリュード2.0Siを、エンジン再現なども込みで作り込んでみようという連載の6回目である。前回はボディの塗装やインテリアの組み立てを行ったが、今回は塗装の磨き出しや細部の塗り分け、そして最終組み立てである。

【画像41枚】失敗をリカバーしつつも最後まで緻密な作業、その様子を見る

ところで、今回のようにホワイトのボディカラーは、なかなか塗装が難しい。吹き付けている最中には、あまり色が乗っているように見えず、ついつい多めに吹き付けてしまいがちだ。下地のホワイトサフなどのすこしグレーがかった色がエッジなどに透けて見えているような気がして、1回ごとの吹き付けが厚くなってしまうのである。

これは、色が乗っていなくても次の吹き付けでまた色を乗せていけばよい、と割り切って塗装すれば、ある程度は解決する問題でもある。ただし、ホワイトに限らず――というのはクリアーコートも含めてだが――吹き付けながらどの程度ボディに塗料が乗っているのかは、きちんと判断しつつ作業する必要がある。あまり塗料が乗っていないような気がしてついうっかりと、塗料が垂れてしまうまで吹き付けてしまう、そんな失敗も起こりがちだからだ。

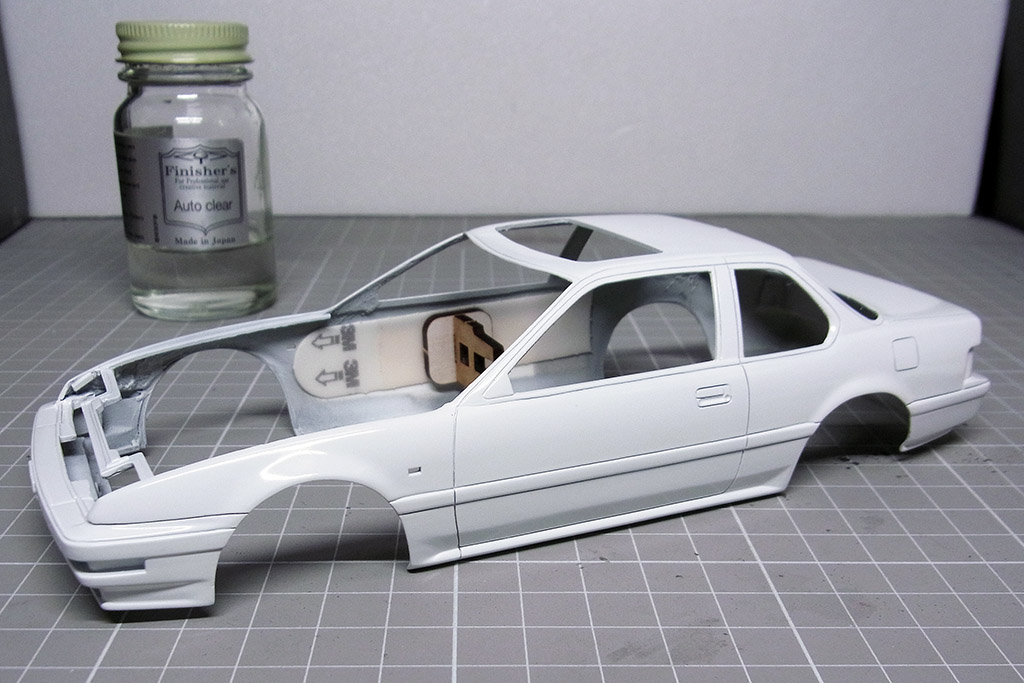

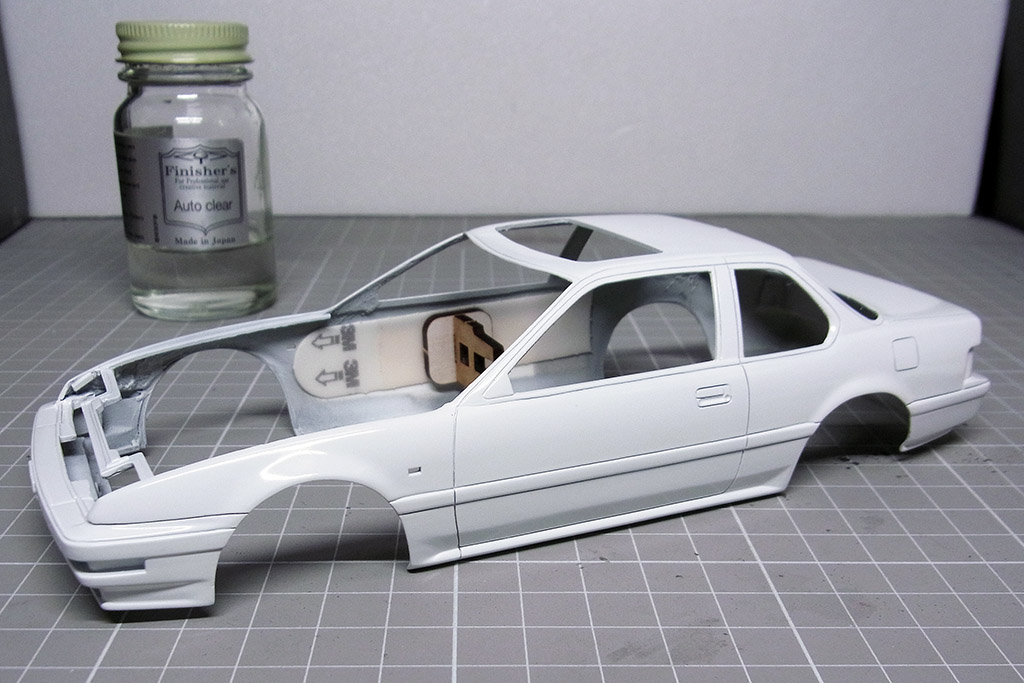

前回はデカールの貼り付けまで済ませたボディだが、充分に乾燥するのを待って、今回はまずクリアーコート。最初はオートクリアーの砂吹きから始める。

こうした失敗の原因として小さくないものに、塗装を行っている手元が暗い、ということが挙げられる。手元と言うより、塗装の対象物であるボディそのものに光が当たっていないと、吹き付けた塗料がボディを濡らしている様子がよく見えないのだ。これを避けるためには、電気スタンドなどを利用して、ボディ本体を明るく照らすようにするとよい。そうすれば、吹いた塗料がしっとりと濡れるように乗ったか、あるいはまばらに乗っているのか、確認しながら吹き付けることができる。

ついでに言うと、模型作りはどの段階においても、手元を明るくしておくことが成功の要因として馬鹿にならないくらいのウェイトを占めるので、今まで意識していなかったという人は、これから注意してみるとよいだろう。

実車を細部まで観察することが作品の説得力を生む

今回は全体の組み立てであるので、細部についてもすこし述べておこう。作例では、テールランプ/リアガーニッシュのクリアーレッド部分の表現に少々気を使った。これについては作業中の写真とキャプションをご確認いただきたいところだが、裏側のシルバーの違いによって、色調に差を持たせたのである。

実車では、ガーニッシュ部分は発光するわけではないので、パーツの向こうに奥行きはない。一方、ランプレンズはテールランプ/ストップランプとして発光するので、その内側にはリフレクターやバルブが潜んでいる。そうした違いによって、クリアーレッドとひとことで言っても、その色調には差が生まれているのだ。

さらに言えば、ランプレンズの中にも光らない部分があったり、その一部がリフレクターだったり、あるいはレンズにスモークが掛かっていたりと、車種によって様々な表情があり、差をつけるべきはランプとガーニッシュの間の違いだけ、とは限らない。そうした部分の表現に努めると、作品の説得力が一層増すことであろう。

……と、そんなことを述べている間に作品が完成したようだ。その姿を細部まできちんとご覧いただくのは、また次回ということにしたい。お楽しみに。