現代の路上でSMを走らす愉悦

気がつけばもう、映画『2001年宇宙の旅』で言及されていた2001年は当の昔に通り越していた。東京は湾岸ウォーターフロントへ、シトロエンの中でも飛び抜けて宇宙船じみたSMを走らせることで、過去に見た未来への旅へと、洒落こんでみた。のだが、民間の宇宙旅行はビリオネア率いるベンチャー企業の実験段階に過ぎない今、パンデミックで延期されたオリンピックのせいで(取材時)暗く静かな晴海の街区をSMで横切っていくのは、まるでSFディストピア小説の序章に紛れ込んでしまったかのような経験だった。

それは、シトロエンSMの外観や走りが醸し出す未来感といった、雰囲気や空気感の、ふわっとした話ではない。思考としての未来観の強靭さ、それが今もアクチュアルである共時性とアンチテーゼに、圧倒されてしまうのだ。

電動化と自動運転が喧しい今日、ヒストリックカーでもない大半の新車は多かれ少なかれ、期待される未来感に対して値札を提げている。CO2をできるだけ吐かないことが是で、カメラやミリ波レーダーやセンサーで他者と距離を保ち、バブルの中に留まり守られて移動することに、価値が見い出されている。だが、そんな価値観が仮そめの未来感で、未来とはひとつの選択肢でしかないことを暴きかねない毒が、SMには詰まっている。それは1971年のデビュー当時、半世紀前にSMが示した未来でもある。

SMを走らせて即、感じるのは、レベル2やハンズオフから先、完全自動運転が外界と没交渉的になることを目指すのと逆に、その挙動や手応えは、むしろドライバーの意識を路面感覚や走行状態へと、研ぎ澄ませることだ。ハイドロの揺らぎに身を任せ、クイックなステアリングを操って外界を後方へ流し去ると、SMに乗り込むまでは分からなかった、あるいは沸いてこなかった思考の流れが、迸り始める。

「思考」と「移動」は似ていて、目的(地点)へ達することもともかく、そこへどう辿り着くか? が問題でもある。筆者は、自動運転が実現しても大半のドライバーは、スマホでゲームか同乗者とエロいことにかまけると予想するが、「着けばいい」「壊れなければいい」という車の選び方や乗り方は、合理的なようで考えることを拒否する、相対的貧困だと考える。大袈裟にいえば、SMはGTとして走ることで思考を促す。それこそが人間の文明的生活の中で尊いものであることを、動的質感で語りかけさえする。そこが科学的なようで形而上学の伝統が強い、シトロエン的またはフランス的な進歩主義観の発露でもある。

とはいえ、そのメカニズムはアンチから皮肉られるほどに、複雑だ。ビロードのような乗り味を下支えするのは、ロングホイールベースによる高速安定性や、ハイドロニューマチックのサスペンションの比類ないロードホールディングながら、それだけでは説明がつかない。

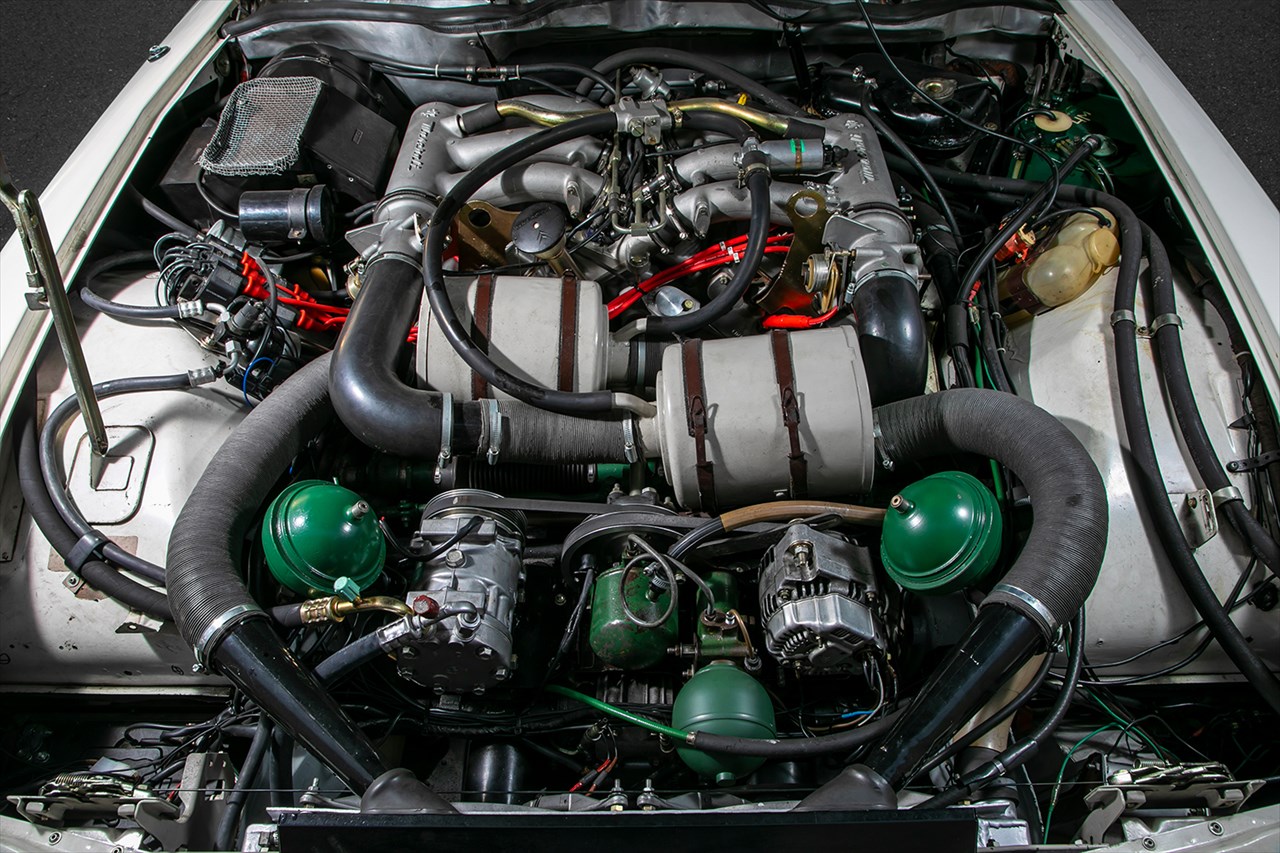

マセラティのV6をフロント・ミッドシップに縦置きするSMはそもそも、ハイパワーFFの先駆だが、並外れた快適性はハイドロだけの手柄ではない。ほぼ地面近くまで低められたロールセンターや、ハブキャリアの上下ピボットがオフセットゼロでタイヤのトレッド面中央に載る設計、さらにバネ下重量軽減のためにディスクブレーキをトランスミッション寄りに配するなど、トルクステアやタイヤのスクラブ、操舵フィールの雑味を徹底的に抑えるジオメトリーにも帰せられる。カタチこそ違えど、2000年代に操舵と駆動と上下動をキレイに分けることを狙ったプジョー407やルノーの3代目ルーテシアRSのダブル・アクシス・ストラットは、同根といえる。

もうひとつ、SMの先進性を決定づけるのは、速度感応式バリアブルステアリングの先駆でもあるDirection a rappelasservi(反力制御式操舵機構)ことDIRAVI(ディラヴィ)だ。DS以来の機構ながら、スポーティGTとしてSMのそれは洗練を高めた。偏心カムでアシスト応力を変動させ、低速で四つ辻を直角に曲がる程度ではクイック。中立位置でのセルフセンタリングの効きに慣れるまで、左右に素早く切り返すスラローム動作こそコツは要るが、ロック・トゥ・ロックが3.3回転ほどの今どき新車のステアリングに近く、違和感なく操れる。

加えて今回借り出したのは、シトロエンのスペシャリスト、ジャべルの手でインジェクションの2.7Lにラムダ・システムを取り付けた仕様だった。インジェクション第2世代といえる、SMのDジェトロニックは、1970年代のラリーカーがそうだったように、ジャブジャブの濃い目混合気を作り出し、大型タンク必須の代物。それを、排気ガスの燃焼に合わせて燃料供給から点火を調整し、アクセルを踏み込んだ際のエンジン・レスポンスは損なわない方向に改めた。旧市街地といった街の中心部の通行が、排ガスの質で制限され、必要に迫られたドイツのエンスージャストが完成させたキットだ。

エキゾーストの両バンクの3into1部分に配されたO2センサーが燃焼具合をモニターし、燃調や点火を細かくDTA制御するラムダ・システムが組まれている。手元コントローラーもあるが、基本はPCを繋いで設定される。

その生ガス臭くならない特長は、彼の地では優遇措置に繋がるが、日本ではコールドスタートからの日常的な扱い易さ、きちんと燃焼させられるメリットに繋がる。今回は馴らし中で、アイドリングが1200rpmとメーター読みより高めに出る中で、5000rpmをレブリミットに実際は4000rpm+αであろうマセラティV6の鷹揚さ、喉を鳴らすような極上のフィールは堪能できた。オリジナルにこだわるにも一理あるが、今の路上でSMの潜在力を日常的に身近に楽しむ手段として、この接ぎ木された未来はアリだと思わされたのだ。

いみじくも、フランスのあるアーティストは、「スノビズムとはおならになるかげっぷになるか、迷っているシャンパンの泡のようなもの」と述べたが、おならの質=排ガス中の酸素の燃焼具合により、燃調を決めるのがラムダ・システムの原理でもある。スノッブであることを恐れず、何を燃やして走るか? をわきまえつつ、ノンシャランとしていること。SMが毒々しいほど先鋭的な一台である理由は、進歩や未来ではなく、進歩史観そのものを体現しているからこそ、なのだ。

オイルショックで短命に終わったハイエンドGT

1968年にマセラティを傘下に収めたシトロエンが、メラクやリジェJS2にも載った90度V6ユニットに、DS譲りのトランスミッションを組み合わせて生み出したFFのハイエンドGT、それがSMだった。

同時期、シトロエンはヴァンケル・ロータリーによるヘリコプターや市販車の計画にも着手しており、石油ショックの影響もあって販売は奮わず、プジョーに吸収合併された1975年までの短命に終わり、1万3000台弱が生産された。1972年までエンジンは2.7Lのウェーバーキャブで170ps/23.5kg-m仕様だったが、1973年には燃料供給がボッシュDジェトロニック仕様で178ps/23.4kg-mに、1974年には3L化され180ps/24.9kg-mに進化した。

SPECIFICATION【CITROËN SM】

■全長×全幅×全高:4893×1836×1324mm

■ホイールベース:2950mm

■車両重量:1450kg

■エンジン:V型6気筒DOHC

■総排気量:2670cc

■最高出力:170ps/5500rpm

■最大トルク:23.5kg-m/4000rpm

■サスペンション(F/R):ダブルウィッシュボーン/トレーリングアーム

■ブレーキ(F&R):ディスク

■タイヤ(F&R):195/70R15