ボディ丸ごと全部アルミ製

商売っ気など関係なく、わき目もふらず夢だけ目指したホンダNSXが発売された1990年9月、じりじり痺れをきらせて待ち受けていたファンの間で、猛烈な争奪戦が展開された。ほとんど前例のない総アルミ製のモノコックボディを作るため、栃木県の高見沢に専門の工場まで新設し、熟練工による手作り同然だったから一日に25台が限度とされ、2年先まで予約が満杯とさえ伝えられる騒ぎだった。

総アルミボディは、1950年代のディナ・パナールなど前例もあるが、フルモノコックはNSXが初めて。このために新設された高根沢の専用工場で、総アルミの初代インサイトも生産された。

アルミニウムでモノコックすべてを作るのは、想像以上に困難な仕事だった。ひと口にアルミと言っても、その合金であるジュラルミンは硬くて反発力も強く、いったんプレスしても、型から抜くと少し元の形に戻ってしまったりする。そのうえ溶接も特殊だから、高い精度で部材を組み合わせるだけでも、普通のクルマの何倍もの手間を要した。当時の日本で最高の800万円(最終期には900万円から最高1300万円)という価格も当然だっただろう。

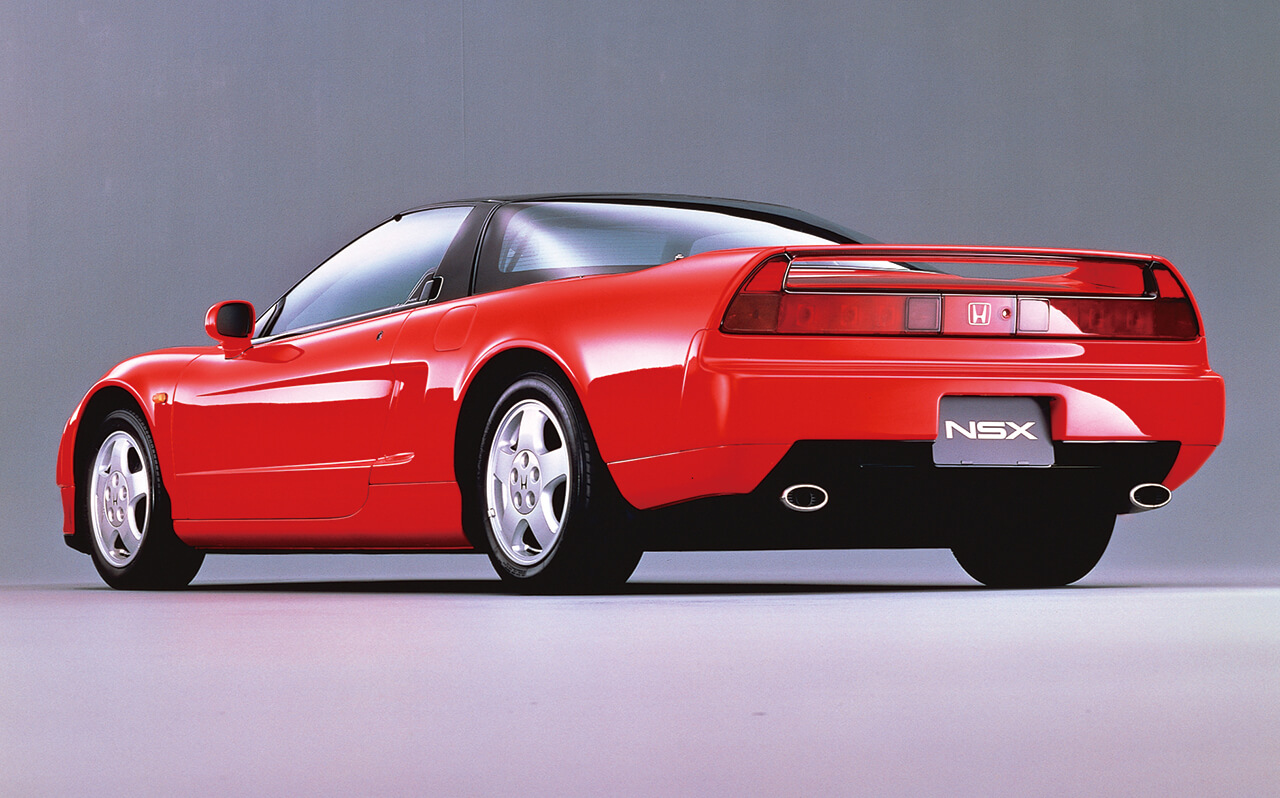

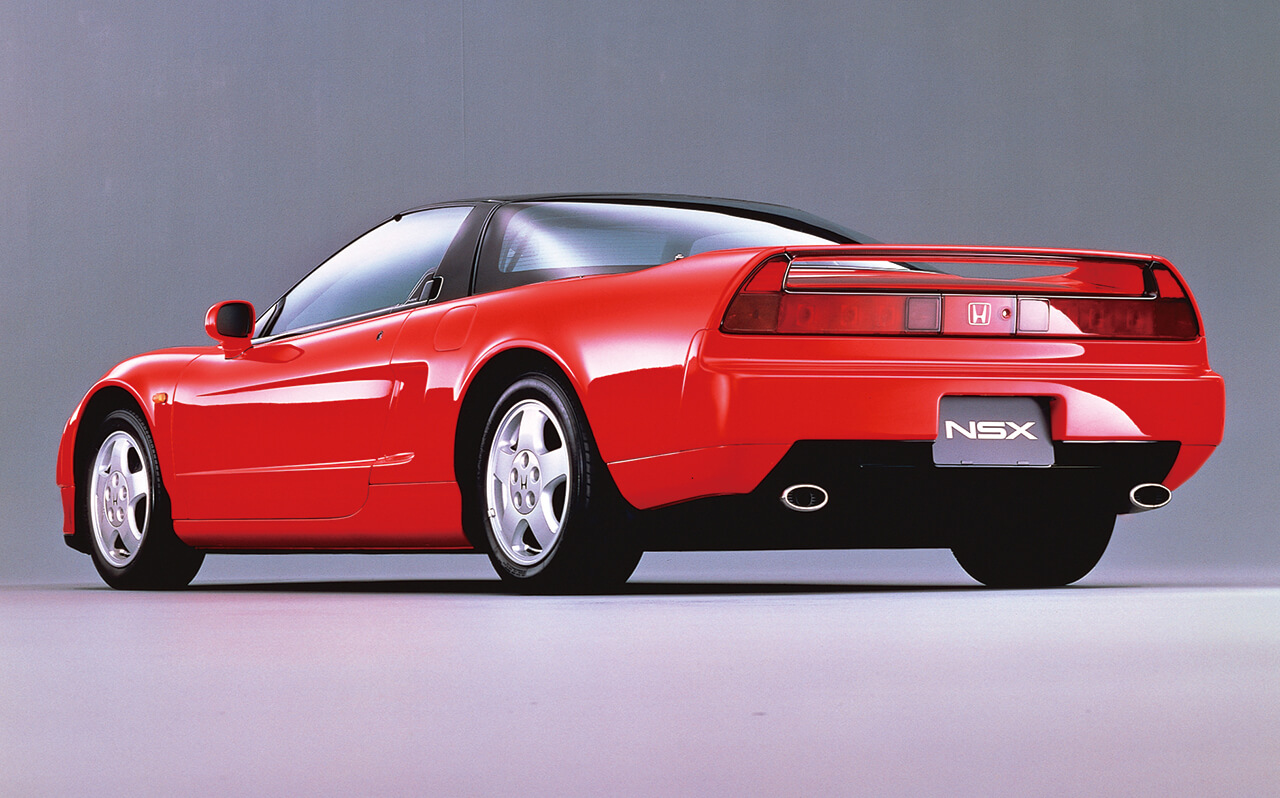

長いテールの整流効果で安定性は抜群。

この超軽量モノコックのリアミッドシップに搭載されたのは、高級乗用車レジェンド用から発展したV型6気筒ツインカムのC30A型エンジン。世間ではF1に倣っての縦置きV10を期待する声もあったが、コンパクトな6気筒を横置きすることによってクルマの中心部周辺に重量物を集中させ、いわゆるZ軸まわりの慣性モーメントを小さくするという、俊敏なスポーツカーの原則を貫くことができた。

コクピットも広く明るい。年式が古くなっても、ホンダによる全面的なリフレッシュプログラムを利用できた。

これこそ開発リーダーの上原繁が最もこだわったポイントで、ボディ全体がアルミ製なのもそのためだった。外観を見るとテールが長すぎるように見えるが、それを可能にしたのも軽いアルミ製ゆえ。車体後部の気流を整え、高速走行での安定性を高めるなど効果の方が大きかった。

リアルスポーツであると同時に快適なGTでもあったNSXには、トップパネルだけ取り外せるオープンモデルのタイプTもあり、ドライブバイワイヤ式のAT仕様も用意された。

ウインドー面積が大きく視界が広々しているのも、瞬発力を生かした攻めやすさを求めた結果。ただし、そのために超高性能車らしい囲まれ感は薄く、特に助手席では体が剥き出しに晒されているような気がした。 サスペンションなどシャシーの大半も当然アルミ製で、余裕あふれるダブルウイッシュボーンと先進的な電動パワーステアリングにより、まったく身体的な負担や緊張感とは無縁の、快適きわまる超高速ドライビングを満喫できた。全体の味付けも安定感を基調としていたが、それを重視した後輪アライメントのため、初期にはタイヤの早期磨耗が指摘されることもあった。

最終期(2001年から)に施されたマイナーチェンジで、リトラクタブルヘッドライトが固定式になり、かなり顔つきの印象が変わる。しかし、基本形は15年間まったく不変。

どの角度から検証しても高い水準に達していたNSXはサーキットでも実力を遺憾なく発揮し、1995年のル・マン24時間では、チーム国光がGT2クラスを制覇している。これらの実績を基に数々のバージョンアップも付け加えられ、当初3.0Lだったエンジンも最終的には3179ccのC32B型にまで拡大され、当時の日本車として最高峰の280psを発揮した。ただし、変転めまぐるしいスーパーカー界では、15年間もフルモデルチェンジしないままでは競争力の低下は避けられず、最後は年産わずか270台ほどにまで減って、2005年に生産が終わった。 それと入れ代わるように、ミッドエンジン+3モーターPHVの次期型NSXが開発されており、アメリカで2016年春から生産が開始される予定だ。