誰もが知る有名なメーカーが出していたのに、日本では知名度が低いクルマを紹介する連載、【知られざるクルマ】。またまた前回より間が空いてしまった……申し訳ありません。そんな中でお送りする第31回は、予告していた「世界をまたぐ兄弟車列伝(2)〜Jカー編」ではなく、筆者のきまぐれで「1970年代のフィアット・ベルリーナ」を取り上げることとした。目立たないが佳作が多いフィアットのセダンたち。その一端を紹介したいと思う。

パンダやウーノ、500だけじゃない!実直なベルリーナもまた「フィアットの一側面」

現在に至るフィアットの基礎を作り上げた「128」。見事な3ボックスセダンスタイルで、現代のフィアットのイメージが沸かないかもしれないが、これもまた、フィアットの正しい姿である。

フィアットと聞いてまず思い浮かべるのが、ルパン三世で活躍する「ヌォーヴァ500」、そして「パンダ」「ウーノ」「プント」「500(2007〜)」などの「小型車」「小型ハッチバック」ではないだろうか。ところが、それは登場が1957年と古い「ヌォーヴァ500」を除くと、1980年代初頭に出現しており、その歴史は40年ほどになる。

十分に長い歴史だが、ではその前にフィアットは何を作っていたのかというと、ほとんどがセダンとその派生車種だった。しかも設計は堅実の極み、特徴といったらシンプルなこと……、のような実直なモデルが多いのだ。イタリア車といえば凝ったデザイン! というイメージだが、さにあらず。1960〜70年代から、奇抜だったり先進的なデザインのハッチバックを続々と生み出していたルノーやシトロエンといったフランス車勢にくらべると、実に保守的である。

そこで今回は、 “ハッチバック前夜” に存在したフィアットのセダン(イタリア語で「ベルリーナ」)を「車名数字順」にお送りする。しかも車種が多いので2回に分け、今回は「124」「125」「128」までとしたい。

なおフィアットらしいRRの小型車「600」「ヌォーヴァ500」「850」なども、広義の「ベルリーナ」にあたるが、今回は選択の範囲外としたため、下記に簡潔に記載するに留める。

「セダン」の定義は曖昧といえば曖昧。テールゲートを持たない2ドアの「600」も、立派なベルリーナだ。「500」よりも前、1955年に誕生している。フィアットのエンジニア、ダンテ・ジアコーザは、小型車のスペース効率を突き詰めた結果RRの採用に至り、後部に633ccの水冷直4OHVを搭載した。

フィアットを代表する一台と言っても過言ではない「ヌォーヴァ500」は1957年にデビュー。日本でも有名だ。「600」よりもさらに小さく、コンパクトなシティコミューターとしても人気を博した。写真は1968年式の「500L」。

「600」と同じくRRを採用した「850」。「600」と「1100D(後述)」の中間車種として1964年に登場。クーペやスパイダーなどの派生モデルがあるため、「850ベルリーナ」とも称される。この頃のフィアットではRRとFRが混在していたが、1リッター以下の小型車はRRとする方針があった。

【フィアット124】フィアットらしい地味で堅実、実直なベルリーナ。共産圏では国民車的な存在に

デビュー時・1966年式の「124」。無愛想にも見えるシンプルなディティールや、誰しもが描くクルマのようなカタチは、むしろ「124」の特徴。しかしこの普遍的ともいえるデザインが、その後各国で生産される理由ともなった。

フィアットの中心車種だった「124」には、セダン以外にも多数のボディバリエーションを設定した。こちらは、ステーションワゴンの「ファミリアーレ」。

1966年にデビューした「124」は、それまでのフィアットが用いていた「排気量を車名にする」方式をやめ、開発番号3桁をそのまま使った第1号となった(なお参考までに、3桁車名は後に廃止されるも、コードは現在でも使用されており、「初代パンダ」は「141」、現行型の「500」は「312」である)。

「124」のポジション的には、1961年登場の「1300」の後を継ぐモデルだった。外観は、装飾過多だった「1300」から一変、大きなプレスラインを持たないのっぺりとしたボディサイド、丸いヘッドライトと横縞のグリルが単純に配されたマスクなど、ボクシーなフォルムと質素なデザインが与えられていた。ベルリーナと同時に用意されたファミリアーレも、同じようにとてもシンプルなステーションワゴンだった。

リアビューも気持ち良いほどに素っ気ない。写真の細長いテールライトは、初期型の証。

内包する設計面では、OHVエンジンは新設計とされ、フルシンクロのギアボックス、サーボ付きの4輪ディスクブレーキが奢られたが、それ以外は堅実一本。コンポーネントはごくありふれたものだった。

しかし見た目が平凡なこのベルリーナは、広い室内とラゲッジスペース、大きな窓、軽快で優れたハンドリング、軽い車重、必要十分な動力性能、高い耐久性など「実用車に必要な要素」を高い次元で有した佳作として高い評価を受け、1966年のカーオブザイヤーを受賞するに至った。

素っ気ないデザインなのに総合点が高い、というのはフィアット・ベルリーナの美点のひとつだが、「124」ですでにそれが達成されていたことになる。

・124前史

戦後初の新設計フィアットだった「1400」。車名が示すとおりエンジンは直4OHVの1.4リッター。44psを発生した。1.9リッターのディーゼルエンジンも用意。1954年にエンジンを50psにアップして、「1400A」に、1956年にはさらに58psまで強化され、「1400B」を名乗った。

ではここで「124」の前身モデルの歴史を辿ってみよう。始祖は1950年登場の「1400」に行き着く。「1400」は、戦前のモデルを戦後も継続して作っていたフィアットが、戦後初めて新設計したモデル。モノコックボディ、前輪独立懸架など、当時の小型車では進んだ技術が盛り込まれていた。ベルリーナをベースにしたスパイダーとクーペも販売。のちにエンジンのパワーアップに伴い、「1400A」、「1400B」へと進化して、1958年まで生産された。

1961年の「1300」。上位モデル「1800/2100/2300」のエッセンスも感じつつ、モールを高い位置に置いたフラットデッキ・スタイルを特徴とした。エンジンは1.3Lの直4OHV。1.5Lを積む「1500」も同時にリリースされた。

「1400B」の代わりに発売されたのが「1300/1500」で、1961年にデビュー。当時流行していた「シボレー・コルベア」のようなフラットデッキ・スタイルを採用。丸目4灯も目新しいポイントで、いささか鈍重だった「1400B」に比べ、ぐっと軽快な姿となった。ベルリーナのほか、ステーションワゴンのファミリアーレ、クーペ、スパイダーを設定していた。1967年に「1300」が「124」へ、「1500」が「125(後述)」にバトンを渡して生産を終了した。

・124のバリエーション

そして「124」といえば忘れてはならないのが、「124スポルトスパイダー」と「124スポルトクーペ」だ。エンジンはどちらも1.4LDOHC(90ps)でスタート。のちに1.6L、1.8Lへと排気量を拡大した。写真のクーペは中期型の「124BC」。

話を「124」に戻そう。好調な販売を記録した「124」は、バリエーションの拡充を行っていった。まず1966年には、「124スポルトスパイダー」を追加。ピニンファリーナがデザインと生産を行ったスマートで美しいボディは、「124」よりもホイールベースを140mm短縮したシャーシに載せられていた。十分な収納スペースを備えた実用的なオープンモデルとして人気を得た。数回のマイナーチェンジを行い、1985年まで生産。最終的には「ピニンファリーナ・スパイダー・ヨーロッパ」と呼ばれた。

続く1967年、クローズド・ルーフのクーペ「124スポルトクーペ」をリリース。こちらのシャーシはベルリーナと同じホイールベースだった。アルファロメオ・ジュリアクーペほど高性能ではなかったが、大人4人を収めるのに十分な室内空間も合まって、市場では一定の評価を得た。1969年と1972年のマイナーチェンジで外観に大きな違いが発生しており、「124AC」「124BC」「124CC」として区分される。

1970年、DOHCヘッドを載せた「124スペシャルT」を発表。当初は1.5Lだったが、1972年には1.6リッターに換装。95psを絞り出し、最高時速は170km/hに達した。写真は、1972年式の「124スペシャルT」。Tはツインカムを意味する。

さらにベルリーナにも拡充の手が入る。デビュー時は60psを発生する1.2L直4OHVを搭載していた「124」だが、1968年に1.5L・75psエンジンを搭載したパワーアップ版「124スペシャル」を追加。四角いグリル内に丸目4灯をビルトインしており区別がついた。追って1970年になって、DOHCエンジンを載せた「124スペシャルT」も加わった。その際「124スペシャル」も、「124スペシャルT」に合わせてフェイスリフトを行っている。

ソ連/ロシアでは2010年頃まで大量生産、スペイン、インド、トルコ製も

派手さを控えた見た目、堅実で簡素な設計という「124」は、モータリゼーション未発達の国や、産業や自動車文化が未発達の国で歓迎される要素があった。その証拠に、「124」はソ連(ロシア)、スペイン、ブルガリア、インド、エジプト、マレーシア、トルコなど世界各地で現地生産が行われ、好評を持ってユーザーに受け入れられていた。

「124」は早くも1970年からソ連(現:ロシア)で「VAZ-2101」としてライセンス生産を開始。1981年に登場した改良型の「VAZ-2105」は、驚くべきことに、2010年頃まで生産された。

中でも、ソ連(現:ロシア)のアフトヴァス(AutVAZ/АвтоВАЗ)が1970年から生産をスタートした「VAZ-2101」は、本家「124」よりもはるかに台数が多く、そして長い期間生産されたことで知られる。ステーションワゴン版の「VAZ-2102」、1.5/1.6L版の「VAZ-2103/2106」、改良車種の「VAZ-2105/2107」そのワゴン「VAZ-2104」などを含めると、2010年頃までに合計約1700万台が製造され、東欧各国で国民車のような存在となった。この台数は、同一車種販売台数世界一で「VW タイプ1(ビートル)」に次ぐ記録とされる。

なおアフトヴァスの販売ブランドは少々ややこしく、ソ連/ロシア国内向けには「VAZ」「ジグリ」を、輸出向けには「ラーダ」というブランドを使い分けていた(現在はすべて「ラーダ」に統一されている)。また、西欧では「2104/2105/2107」を「ノーヴァ」「リーヴァ」などと称して販売していた。

1950年代からフィアット各車を生産していたスペインのセアトは、「124」も生産していたが、1975年に独自のマスクを持つ「124D」にリニューアル。1980年まで販売された。写真は、114psを誇る1.9リッターDOHCを積んだ「124D エスペシャル2000」。

スペインのセアトは、現在ではVW傘下にあるが、かつてはフィアットを生産していた。世界戦略車としての側面が与えられた「124」もその例に漏れず、本国からわずか2年遅れの1968年から「セアト124」として生産を始めている。1974年にイタリアでの生産が終わると、セアトは124をリスタイル。ジウジアーロが関与したという独自のマスクを得て、名前も「124D」とされた。1981年まで生産。

【フィアット125】124に似て非なる、124の高性能版

「124」に似ているが、実は別のクルマである「125」。1967年登場。「124スポルトクーペ」の1.5L DOHCを1.6L化して搭載していた。1968年には、90psから100psにパワーアップ。ギアボックスも4速から5速に変更している。写真はデビュー時のもの。

これも「知られざるクルマ」のひとつではないだろうか。1967年デビューの「125」は、「124」の上位版・高性能版という位置付けだった。ドアなどを流用しているため、見た目は124とあまり変わらないが、全長で175mm・ホイールベースは80mm以上も大きく、実はシャーシーも別物で、「125」の前身である「1500」のそれを流用していた。上位車種だけあって全車DOHCエンジンを搭載。多用されたメッキトリム、ウッドパネルを嵌めたダッシュボード、間欠ワイパーなど装備も豊富だった。

・ポーランドでは「ポルスキ・フィアット」から125を発売

ポーランドのポルスキは、1968年から「125」を「125P」として生産を開始。しかしエンジンはDOHCではなく、実用性重視の1.3/1.5L OHV。1991年頃まで生産されたという。

ポーランドでは、FSO(Fabryka Samochodów Osobowych)が、ポルスキ・フィアットというブランドで「125P」を1968年から生産。Pは、むろんポーランドのPである。ただしフロントの造形をはじめとして本国の「125」と異なり、エンジンもDOHCではなく「1300/1500」に積まれていた直4OHVを載せていた。1983年にはブランドからフィアットの看板が取れ、単純に「FSO 125P」と呼ばれた。

「124」同様、様々な国で生産された「125」。アルゼンチンでは、DOHCエンジンが供給されていた。写真は、1980年式の「125ミラフィオーリ」。「131」のようなグリルが与えられていた。

このほか「125」は、ユーゴスラビア、エジプト、モロッコ、アルゼンチン、コロンビアなどでライセンス生産が行われていた。アルゼンチン版「125」の末期モデルでは、近代的なフェイスの「125ミラフィオーリ」が販売されていた。

【フィアット128】フィアットのみならず、世界中のFF化を推進した傑作車

1969年に送り出した同社初のFF車「128」。フロントに横置き搭載された1.1L SOHCエンジンは新設計。55psをマークした。

前述のように1950〜60年代のフィアットでは、「1L以下の小型車はRR」と決め、理想的とも言える小型車を次々と送り出していた。しかし、英国・BMCが1959年に横置きにエンジンを搭載し、前輪を駆動する「ミニ」を発表。しかしフィアットのエンジニアのダンテ・ジアコーザは、「ミニ」に多大な影響を受けており、その頃すでにFFの開発を視野に入れていたという。そこでフィアットは大きく方針を変え、「1100R」の後継となる小型車「128」を、FFとして登場させた。1969年のことである。

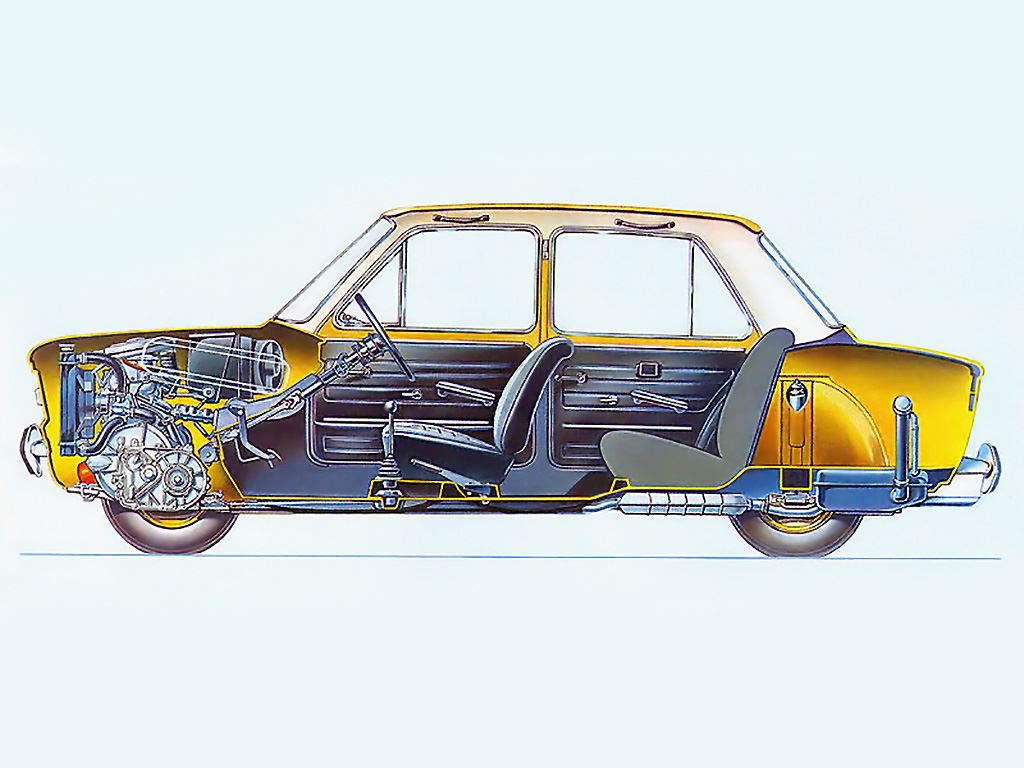

全長3855mmのコンパクトな車体に、ホイールベース2450mmを確保。車内・ラゲッジスペースの広さは、この写真からも理解できるだろう。床の低さも驚異的だ。

「128」は、フロントにエンジンを横置きし、トランスミッションをその脇に配置するいわゆる「ジアコーザ式」を採用。パワートレーンは前部に押し込まれ、ドライブシャフトもなくなった。これにより、全長3855mmとは思えないほどの広い車内とラゲッジスペースを実現。外観は、「124」よりは多少色気を得たデザインではあるものの、依然素朴な味わいを見せ、「124」よりも長いホイールベース、短いオーバーハングが愛嬌ある姿を生んでいた。高い実用性、優れた操縦性、省燃費、運転のしやすさなど、「124」と同様に総合点が高いモデルとなり、「128」も1969年のカー・オブ・ザ・イヤーに選定された。

「128」が採用したジアコーザ式は、現在のフィアットの基礎となっただけでなく、世界各国のクルマのFF化を推進した。つまり、「128」は自動車史においてとてもエポックメイキングな一台といえるのだ。

なお「128」後継の「リトモ」「レガータ」が登場した後も、エントリーモデルやステーションワゴンのパノラマなど一部の「128」は生産が続き、イタリア本国でも1985年まで新車を買うことができた。

1972年の小改良後、1976年には大きめのフェイスリスフトを受けた「128」。矩形ヘッドライト、黒いバンパーを得て近代的な姿に。

・128前史

戦前の1937年に登場した「508Cバリッラ」は、1939年にアメリカ車に似たマスクに整形され、車名を「1100」に改めた。その後、第二次世界大戦を挟み、戦後の1953年まで生産が継続した。写真は、1939年式の「1100」。

1953年に復活した「1100」は、戦前生まれの旧1100とは打って変わり、モダンなデザインで誕生した。写真はそのバリエーション。左から「1100」、「1100ファミリアーレ」、そして高性能・高級版の「1100TV(ツーリスモ・ヴェローチェ)」。

戦前の傑作大衆車で1932年に登場した「508バリッラ」は、1937年に各部をアップデートした新型「508Cバリッラ」にフルモデルチェンジ。第二次世界大戦後には生産が再開され、名前を「1100」「1100B」に変えつつ、1953年まで販売された。そして同年、その直系後継車として新しい「1100」が誕生。丸っこい車体が特徴だったが、フェンダーの峰がボディに収まったスタイルは、50年代的モダンに進化していた。

1957年、「1100TV」の後継に登場した「1200グラン・ルーチェ」。見るからに拡大された窓が特徴。フロントドアも、「1100」のスーサイドドアから前ヒンジに変更されていた。写真は、モールディングを豪華にした1959年モデル。

「1100」には、高級仕様の「1100TV」を用意していたが、1957年に各部を改修・エンジンを1.2L/58psに載せ替えた「1200グラン・ルーチェ」に発展した。1959年にはマイナーチェンジされ、グリル・サイドモールディングなどの変更を行っている。

1962年、「1200グラン・ルーチェ」は「1100D」に変更。さらに1966年、グリルを横方向に拡大した「1100R」に発展した。写真は1966年式の「1100R」。

1961年に「1300」が登場したことを受け、旧態化しつつあった「1200グラン・ルーチェ」は1962年に小変更の上、「1100D」に車名が変更された。ただしエンジンは1.2Lのまま。そして最終的には1966年のエンジンは1.1L化・リスタイル時に「1100R」と命名された。こうして、1953年以来の「1100」シリーズは終焉を迎えた。

フィアットのパイロットモデルを担うことが多かったアウトビアンキ。FF化に慎重だったフィアットは、「128」販売前の1964年、「アウトビアンキ・プリムラ」でジアコーザ式のFFを試験導入するという念の入れようだった。エンジンは「1100D」用の1.2Lを横置き用に改良して積んでいた(のちに「124」用の1.2Lに換装)。

フィアットは巨大なメーカーであり、まだ未完成技術だったFFに移行するのはリスクがあり、勇気も必要だった。そこで1964年、フィアットは傘下のアウトビアンキから「先行開発モデル」として「プリムラ」を発売する。つまりこれが、ジアコーザ式FFを初採用した市販車だった。しかし、「128」がリリースされると、1970年にはお役御免とばかりに生産を終えてしまっている。余談だが、トヨタも同様にFF導入には慎重で、1980エ年代には「コロナ」をFR(T140型)とFF(T150型)で併売していたほどだった。

・128のバリエーション

1971年に「128」に追加された「128ラリー」。1.3L化されたエンジンは、67psに馬力をアップ。「128」の優れたハンドリングを引き出し、モータースポーツでも活躍した。

素性がよいクルマにパワーアップ版が出るのは時の常で、1971年には高性能モデルの「128ラリー」を発表。分割式フロントバンパー、黒いグリル、フォグライト、丸目4灯のテールライトなどでスポーティな装いを得ており、室内もタコメーター、2本スポークのステアリングホイール、黒いビニールレザーシートなどで雰囲気を高めていた。

1970年代フィアットの太い柱だった「128」。それだけにバリエーションは豊かで、「2/4ドアベルリーナ」「128スポルトクーペ」「ファミリアーレ」を用意していた。

「128スポルトクーペ」は、1975年に「128 3P」に進化した。Pは「ドア=ポルテ」の意味で、その名の通り、利便性を高めるテールゲートを備えていた。しかしこちらも、1979年で生産終了。

「128」は特にボディバリエーションが多く、2/4ドアベルリーナのほか、3ドアのファミリアーレ、ホイールベースを短縮した2ドアクーペの「128スポルトクーペ」を用意した。ところが「128スポルトクーペ」は、スポーティカーとしてはスポーツ性が足りず、一方でリアシートは大人が乗れるものの狭いなど、スタイルも存在も半端なイメージがあったことから、1975年には実用性の高さを押し出した「128 3P」に置き換わっている。

・イタリア以外で生産された128

ユーゴズラビア(現:セルビア・モンテネグロ)のザスタヴァは、当時まだ最新鋭だった「128」を1971年から生産していた。写真は、独自のテールゲートを持つ「101」。

フィアットは、傑作小型車「128」も抜かりなく現地生産を行っていた。特に面白いのは、ユーゴズラビア(現:セルビア・モンテネグロ)で1950年代からフィアットのライセンス生産を行っていたメーカー、ザスタヴァが作っていた「101」だ。ただしややこしいことに、リアにテールゲートを備えた独自仕様を「101」、本国と同じ2/4ドアを「128」として売っていた。2008年まで販売を続けたが、フィアットがザスタヴァを買収したことで生産を終了。工場は、そのままフィアットのクラグイェヴァツ工場となってミニバンの「500L」などを作っていた。今後は、ステランティスのEVを生産するという計画があがっている。

もはや「128」の面影はドア付近にあるのみ、というアルゼンチン生まれの「128スーパーヨーロッパ」。1983年からこの姿となった。60年代のクルマをどうやったら80年代的にアップデートできるか、という参考見本のようなクルマだ。

「128」もイタリア以外でも前述のユーゴスラビアのほか、ポーランド、スペイン、南アメリカ、エジプト、アルゼンチン、コロンビアなどで生産。大衆車として世界各国で愛された。

次回は「130」「131」「132」をお届けします!

ということで、今回もまた長い記事になってしまった。しかし、それぞれのフィアット・ベルリーナのことや、発売に至る系譜をまとめた内容も少ないことから、興味がある人にはきっと役に立つのでは、と願っている。

次回は、「1970年代のフィアット・ベルリーナ」の第2回として、残りの「130」「131」「132」をお届けする(なる早で!)。

「131」といえば「アバルト131ラリー」!でも、次回の記事にはあまり出てこないと思います(笑)。