誰もが知る有名なメーカーが出していたのに、日本では知名度が低いクルマを紹介する連載、【知られざるクルマ】。第28回は、日本ではほとんど紹介される機会がない「1970年代のマイナー英国車」の第2弾を記そう。なお今回取り上げる2車種は、大きな延命改修を行って1980年代まで販売を継続しており、その理由と「延命後の姿」も合わせて追いかけてみたい。

【知られざるクルマ】Vol.27 1970年代マイナー英国車列伝(1)オースチン・サルーン……マキシ、アレグロ、1800/2200、3リッター

https://carsmeet.jp/2021/10/22/150868-27

1970年代に生まれ、1980年代まで延命した2台の英国車「マリーナ」と「プリンセス」

1970年代の英国自動車業界は、相次ぐ労働争議に悩まされて品質が低下した。スポーツカーの世界では、1960年代から躍進を続けていた日本製スポーツカーの台頭や排ガス規制も加わり、英国車の斜陽に拍車をかけた。写真は、1975年デビューの「トライアンフ TR7」。日産・フェアレディZの対抗馬として登場したが、性能は平凡だった(ただし、商業的にはそれなりに成功した)。

英国車の特徴として、日本でも有名な車種が多い一方で、本国での大衆車やベストセラーカーがほとんど知られていないという側面がある。特に、激しい労働運動で英国車の生産力・品質が削がれた1970年代ともなると、スポーツカーさえ冬の時代に入り、不人気車・知名度が低いクルマさえあるほどなのだから、一般的な実用車では言わずもがな、である。

そこで「1970年代のマイナー英国車」第2弾では、「BLMC/BL」が作った2つのクルマ「モーリス・マリーナ」「BL プリンセス」を取り上げたい。この2車種の共通点は、不遇な ”英国車暗黒時代” に生まれたこと、そして延命して1980年代まで生き延びたことだ。

なおBLMCからBLへの変遷、同社が擁していた「オースチン」「モーリス」などのブランドについては、前回記事冒頭に軽くまとめてあるので、再確認していただけたら幸いである。

【モーリス・マリーナ】”ダメだけど売れたクルマ” として、今なお愛される(?)一台

平凡なFRレイアウトと3ボックススタイルで1971年に登場した「モーリス・マリーナ」(ADO28)。4ドアセダンと2ドアクーペでスタートし、のちにエステート(ステーションワゴン)を追加した。2ドアのマリーナは、若者向けイメージカーとしての役割を担ったが、セダンの前ドアを流用したため、スタイリッシュなイメージはイマイチ得られなかった。

まずは「モーリス・マリーナ」(ADO28)から。「なぜか上からいつもピアノが降ってくる、あのマリーナ!?」と思った人もいるだろう。そう、英国のTV番組「トップギア」でひどい扱いをされていた、あのマリーナである。マリーナがなぜあんな仕打ちを受けていたかというと、それは、マリーナが「英国病」に罹った当時の英国自動車業界を代弁するかのような存在、ゆえだ。

マリーナの開発理由は、1960年代末におけるBLMCの車種ラインナップにあった。当時のBLMCは、前回の記事でも書いたように、ミニ系の横置きFFレイアウトを展開して様々な車種を生み出していた。しかし「イギリスフォード」の「エスコート」、GM傘下「ボクスホール」の「ヴィヴァ」など、海外資本メーカーが作る魅力的な小型FRサルーンに対抗できる車種を有していなかった。それはまた、いわゆるフリートと呼ばれる、タクシーや社用車などの法人需要にも応えにくいことを意味していた。さらに、1971年まで生産されていた「モーリス・オックスフォード・マークVI」(ADO38)の後継車が必要、という側面もあった。そして1971年4月、開発時に起こった多少の問題を乗り越え、マリーナは無事に発表にこぎつけた。

何も知らされていなければ、1970年代の日本車にも見える無国籍風なデザインのマリーナ。デビュー時のエンジンは、使い慣れたA型1.3LとB型1.8L、さらにB型をツインキャブで強化した3種類を設定。写真は1971年の1.8L版。グリルの意匠で排気量を判断できる。

ライバル車に合わせ、マリーナもOHVエンジンを縦に積み、半楕円リーフのリアサスに吊られたデフを持つ、極めてコンベンショナル……悪く言えば平凡なサルーンとして設計されていた。当時ではいささか奇妙に見えた「オースチン・マキシ」(ADO14)などに比べると、そのデザインは常識的にまとめあげられており、市場からの評価も上々だった。そのため発売後の受注は好調で、1973年には英国市場で2番目に売れたクルマになった。しかしマリーナを作っていたカウリー工場は、激しい労働運動の拠点でもあったため、その後もストライキによる生産の減産・品質の悪化に悩まされ続けることとなった。

そんなマリーナだが、アンダーステアが過大、というハンドリングの問題を抱えていた。コストダウンのため1940年代設計の「モーリス・マイナー」用フロントサスペンションを流用していた。そこで1975年のマイナーチェンジで「マリーナ2」に発展した際、ハンドリングの改善、プアだったブレーキの強化、インテリアの意匠変更などが実施された。

マリーナの売れ行きはおおむね好調だったが、BLMCの経営はますます危うくなり、後継モデル(ADO77)の開発計画は資金難によりキャンセルされた。そのため1978年には、再び改良を実施。フロントにエアダムを設置、テールエンドを変更した。メカニズム面では、1.8Lエンジンを新開発のO型1.7L SOHCエンジンに置き換えている。

マリーナ2は、さらに1978年に小変更を実施。1.8Lエンジンを旧来の「B型」OHVから、新しい「O(オー)型」1.7L SOHCに換装した。外観は、時流に合わせ、ウレタンブロックを持つバンパーやフロントエアダムを装備。テールデザインも変更された。

そんなマリーナもついに1980年に販売を終了。開発でゴタゴタし、発売後も初期には劣悪なハンドリングが指摘され、労働争議に飲み込まれて品質問題に終われ続けたマリーナは、「ダメな車」という烙印を押されることがあるが、生産台数は10年で約113万台に達しており、商業的にはむしろ好成績を残している。トップギアではネタ扱いのクルマだが、それも笑えてしまうのは、マリーナが多くの人に愛された証拠でもあろう。

【モーリス・イタル】厚化粧で延命した「マリーナ最後の姿」

経営再建のためBLMCは1975年に国有化されて「BL」へ。1979年にはホンダと業務提携を結び、BLの生産車をホンダベースの車種に切り替えていくことになった。しかし、マリーナの後継車として用意されるべきモデルは、発売が延期されていた。そこでBLは、既存のマリーナに大きな改修を施して「場つなぎの新型車」を生み出した。それが、1980年の「モーリス・イタル」(ADO73)である。車名の「イタル」は、かの「イタルデザイン」が由来だが、実際のところ、同社はコンサルタント的立場に止まっており、実際にリスタイルを担当したのは、社内デザイナーのハリス・マンだった。

大型のコンビネーションランプが、かろうじて1980年代のクルマらしさをアピールする。エンジンは1.3Lが「Aプラス」に置き換わり、2L版も用意された(ただし83年まで)。なお、1998年から1999年頃にかけて、中国の自動車メーカー「成都(Chengdu)」が、「HuanduCAC6430」という名前でイタル・エステートを生産していたとのこと。

イタルの基本スタイルはマリーナそのままだが、角形ヘッドライト・大型リアコンビネーションランプ・大型ウレタンバンパーによって近代的な雰囲気を獲得。機関面では、1.3Lエンジンを改良版の「Aプラス」型に置き換えるなど、多少なり進化を遂げた。1982年に実施した最後のマイナーチェンジでは、1971年から連綿と使用されてきたモーリス・マイナー由来のフロントレバーアーム式ショックアブソーバーが、ようやくテレスコピック式に変更されている。そんなイタルは、後継の「オースチン/MG モンテゴ」の登場を受け、1984年に生産を終了。マリーナの歴史も、ここで終焉を迎えることになった。半ば強引な厚化粧によって1980年代まで延命したイタルも、当時の英国自動車業界の困窮を物語る証人といえるだろう。生産台数は約17万台である。

【BL プリンセス】 労働問題と低品質に悩まされた、先鋭的デザインの上級車

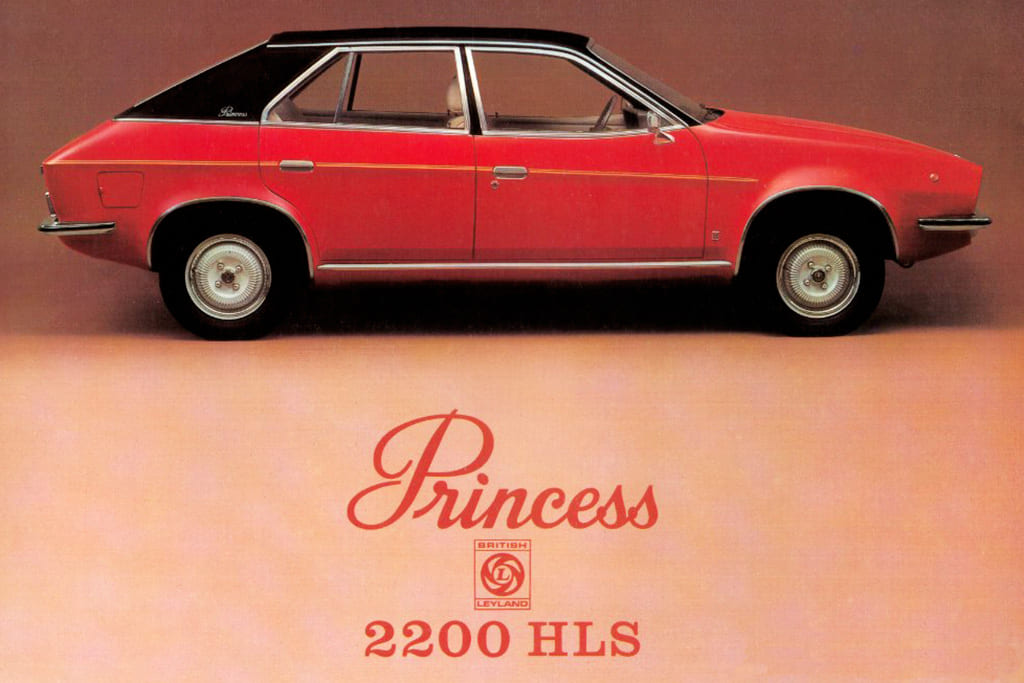

1968年から1975年まで製造していた「オースチン1800・モーリス1800」(ADO17)の後継モデルが、「プリンセス」(ADO71)」だ。プリンセスのパワートレーンは、ADO17の「ミニ」系メカニズムをキャリーオーバーしたため、異例とも言える直6横置きというレイアウトも、ADO17から引き継いでいた。写真は、「プリンセス2200」。

前回記した、1960年代におけるBMCの1.8L級サルーン「オースチン1800/2200」(ADO17)は、ミニのコンポーネンツを活用して作られたFF車で、長いホイールベースの胴長スタイルが特徴だった。しかし、それが仇になり販売は苦戦した。

そのADO17の後継車「ADO71」の開発は、1970年頃にスタート。1975年になって「オースチン1800」「モーリス1800/2200」「ウーズレー・サルーン」の3兄弟で発売を開始して、ADO17を置き換えた。一連の兄弟車は「18-22シリーズ」と呼ばれ、モーリスとウーズレー版には、ADO17の2.2L直6「E型」エンジンをキャリーオーバー。サスペンションにはアレグロと同じ「ハイドラガス」を採用して、高級車らしい良好な乗り心地を示した。

チーフデザイナーのハリス・マンが手がけたウェッジ・シェイプのデザインは、コンサバティブな顧客が多いアッパーミドルサルーン市場用のクルマとしては極めて挑戦的だが、デザイン開発初期の試作モデルと大差なく仕上がっている点では、ハリス・マンの意思が強く反映されたという意味で、特筆に値する。

一転して前傾姿勢のスタイルを得た、プリンセス。「ザ・ウェッジ」とも称されたその姿は、サイドビューを見ると明確にわかる。ADO17に比べると、そのモダンさ・目新しさは圧倒的だった。コンシールドワイパーの採用も斬新だ。

しかし発売からわずか半年ほどの1975年9月、18−22シリーズは、以前ヴァンデン・プラのクルマに用いられていた名称「プリンセス」に車名を変えた。この際、モーリス版とウーズレー版は早々と廃止されただけでなく、オースチン版でもブランド名が消えて、単に「プリンセス1800/2200」と称されたことが興味深い。当時のメーカーがBLだったので、「BL プリンセス」が正しい呼び名になるのだろう。また、モーリス版とウーズレー版に積まれていた直6は、「プリンセス2200」に引き継がれた。

一見するとテールゲート付きの5ドアハッチバックに見えるが、実際は独立したトランクとリッドを持つ4ドアセダンだ。5ドア化の計画はあったが、テールゲート付きは「マキシ」(ADO14)に任せる、という謎の方針により、設けられることはなかった。

1975年のデビュー時は「18/22シリーズ」と称しており、「オースチン1800」「モーリス1800/2200」「ウーズレー・サルーン」が存在した。しかしわずか半年後にプリンセスという車名に変更され、モーリス・ウーズレー版は廃止された。プリンセスは、いわばその統合車種と言える。写真は、左がモーリス、右がウーズレー版。

そんな華やかな新型車、18−22シリーズおよびプリンセスだが、生産工場がカウリーだったため、こちらも激しい労働運動に巻き込まれた。また、それだけが理由ではない、BL特有の低品質も数多く指摘されたため、「信頼性の低いクルマ」というイメージが植え付けられてしまった。しかしBLはプリンセスの改良に手を抜かず、品質の改善を継続し、1978年にはB型1.8LユニットをO型1.7Lに置き換えて「プリンセス2」に進化。その後も1979年に2.2Lモデルをカタログから落とし、1981年には内装を改良している。

そしてプリンセスは、同年内に生産が終了。初期の悪印象、オーソドックスさとは無縁なデザインなどから失敗作に分類され、期待に沿った販売台数を記録できなかったが、7年間にわたりそれなりにBLを支え続けたのも確かだった。特に、品質が安定したプリンセス2以降は、広い車内と乗り心地の良さに再評価が与えられていた。

1978年には、「プリンセス2」へと進化したが、外観の変化は少ない。主なトピックはマリーナ同様、B型1.8LユニットをO型SOHCの1.7Lに換装したことだ。O型の2Lエンジンも追加され、1.7L/2L&E型2.2L直6というラインナップに変わった。

【オースチン・アンバサダー】苦しい台所事情が生んだ、「プリンセス “改” 」

プリンセスの後継車も、マリーナ=イタルと同様の手法で開発された。それが1982年の「オースチン/モーリス・アンバサダー」(LM19)で、プリンセスの前後を近代的なデザインに改修したもの。ヘッドライトは、イタルと共用だった。オースチン&モーリスの冠ブランドも復活したが、このクルマをもって、オースチンブランドは消滅している。

ところで、プリンセスの後釜は、マリーナの後継(モンテゴ)と統合されることになったため、資金のないBLは、後継車開発にマリーナ→イタルと同様の延命手法を取ることになった。経営難に喘ぐBLとしては、プリンセスはまだ使えるクルマだったのだ。そうして誕生したのが、1982年の「オースチン/モーリス・アンバサダー」(LM19)である。

ただし、前後を変えただけのイタルとは異なり、アンバサダーではボンネット高を下げ、テールゲートを設置、Cピラーに窓を開口して6ライト化まで行い、内装も大刷新。かなり大規模な「改造」が施されていた。プリンセス時代のパネルは、フロントドアに残るのみである。

プリンセスでは最後まで設置されなかったテールゲートが、アンバサダーでようやく実現した。6ライト化までされており、かなり大規模に手が入っている。なおアンバサダーでは、2.2Lエンジンを廃止することで、ボンネット高を下げることができた。

こうして生まれたアンバサダーは、元よりプリンセスが持っていた快適性を引き継ぎ、さらに実用性も得ていた。しかし、モンテゴが出るまでの限定的なつなぎ車だとしてもアンバサダーは売れず、わずか2年の生産期間中で、約4.3万台しか作られなかった。理由はいくつもある。プリンセス2で評判だった上級車らしさは、大衆モデルとの共通部品が増えたことで削がれていた。タコメーターさえ無かったほどだ。ライバルに対してかなり遅い動力性能も、アンバサダーを選ばない理由には十分だった。リデザインで新鮮味を増したとはいえ、ユーザーはアンバサダーの「内面の古さ」を見抜いていたのだ。同一社内に、モダンな高級車「ローバー3500(SD1)」が存在したことも大きい。

評価は散々、でもどこか憎めない不遇な時代のマイナー英国車

期待を持って開発されたのに、出た時から評判がイマイチで、生産中は低品質に悩まされ、それなのにそこそこ長期間作られ、しかも後継車が「自身の改造車」(涙)という、いかにも英国車暗黒時代の悲しい話にあふれたマリーナとプリンセス。ダメなクルマなのに、そのエピソードを聞くとどこか憎めなくなるクルマたちでもある。不遇な時代を生き抜いた英国車として、長く記憶にとどめておきたい。

この「マイナー英国車列伝」は、全4回構成を予定している。次回第3弾では「ホンダとの協業車たち」をお送りしたい。日本でも売られていた「ローバー」以外にも「これは!?」という車種が登場するかもしれない。どうぞお楽しみに。