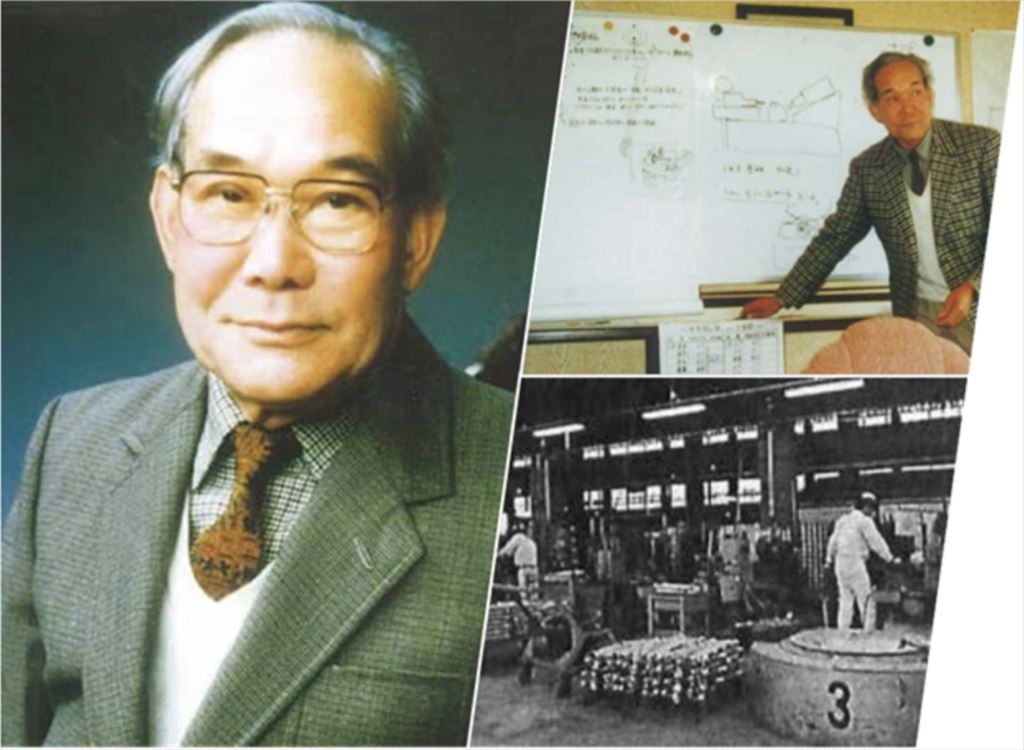

ホンダと言えば、その名の通り創業したのは本田宗一郎と思い浮かべる方も多いのではないかと思いますが、創業期から2輪車(オートバイ)世界一、米国のマスキー法(大気浄化法)を世界で初めてクリアしたCVCCエンジンの実現に至る頃までの25年近くにわたって、ホンダの経営を中心で担い舵取りをして、本田宗一郎と二人で現在のホンダの礎を築いたのが藤澤武夫です。

その存在は、ホンダはもちろんのこと自動車業界の拡大と発展にも大きな影響を与え、その名は昭和の日本を代表する経営者としても知られていますが、では、実際にどういった背景でどんなことをしたのか? やそれが後にどういった影響を与えたのか? などを中心に今回はコラムをお届けします。

出会いから強固なパートナーへ

ホンダ(本田技研工業株式会社)の元最高顧問で創業社長の本田宗一郎(故人、1906年 静岡県生まれ)と同じく元最高顧問で副社長として経営を担い、二人三脚でホンダを創業した藤澤武夫(故人、1910年 東京都生まれ)は、1949年8月に共通の知人である元中島飛行機株式会社(現 SUBARU)の竹島 弘(故人)を通して、本田宗一郎が42歳、藤澤武夫が38歳の時に知り合い、お互いが“自身は持っていない違った才能を相手が持っている”ことを理解し合い、たちまちに意気投合して合流しています。

恐らくは話しをしてみて、すぐに直感的に感じあえるものがあったのだろうと考えられますが、昭和を代表する稀代の人物とも言える二人には、それが即座に理解できる才能を持っていたと想像することができます。

技術と人心掌握や会社の顔といった側面を担う本田宗一郎と、経営と営業や経理といった側面を担う藤澤武夫というパートナーが、出会った瞬間から誕生していたと言っても過言ではないと思います。

人は誰もが自分に無いものに憧れたり、疎んだり、尊敬したりといった様々な感情をいだくものですが、二人がお互いの欠点を補いあってこそ素晴らしいことを実現できる! と思えたことが、二人三脚でホンダを世界的企業にまでわずかな年月で成長させた原動力で全ての始まりであったのだろうと思います。

創業期のホンダは、米国の金融引き締め施策による国内不況やライバルメーカーとの競争から苦境にあえいでいましたが、藤澤武夫が精力的に動いて持ち前の経営手腕を発揮、1950年には台湾へホンダA型を輸出して資金を稼ぎ、世界への第一歩として東京営業所と東京工場を開設しています。

時代背景が現在とは異なり高度経済成長期ではあるものの、凄まじい攻めの経営姿勢を感じずにはいられません。

本田宗一郎が世界一を目指すために必要とされる技術開発や生産設備といった投資に要するお金を藤澤武夫が準備して、ホンダのビジネスを成功させていくという役割と責任の明確化が当初から実現していたと想定されます。

ホンダをブランドとして確立させた卓越した施策の数々

藤澤武夫が成功させた初期の営業施策のひとつに、ダイレクトメールによる自前の販売ネットワークの構築があります。

具体的には、販売ネットワークの構築に向けメーカーの営業担当者が一店一店へ訪問して足で稼ぐのが当たり前であった時代に、国内に5万店以上あった自転車店へ、“お客さまがエンジンの着いた自転車を求めている”といった内容のカスタマーニーズをわかりやすく謳った巧妙な手紙と、当時は無名なホンダの信頼を得るために用意周到に準備していた“取引銀行への振り込みを促す”手紙も送ることによって、最終的には1万5000店以上にも及ぶ自前の販売ネットワークを極めて効率的に構築して、セールスへ結びつけています。

また、人気絶頂であった日劇のダンサーによるカブ号F型での銀座界隈のパレードも行って、誰でも手軽に乗れることを訴求するプロモーションによって極めて効果的にマーケティングを成功させています。

さらに、ホンダ創業からの課題であった代金の未回収問題を解決するために約束手形による月賦販売の仕組みも実現させています。

そして、これらの成功にはもちろん藤澤武夫のカスタマーイン視点での意見にも耳を傾けて、製品を開発した本田宗一郎の才能と力量がありました。

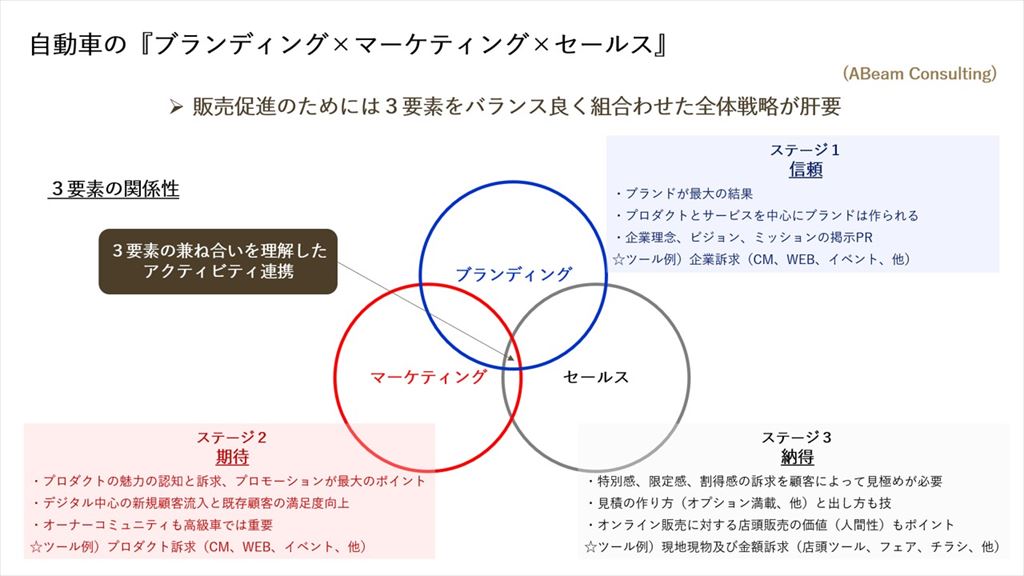

社長である本田宗一郎を、天才カリスマ技術者の社長として表に効果的に出してホンダをブランディングして、後の時代には伝説と称される存在にまでにしたことも含め、藤澤武夫は現代においてもブランド形成に必須とも言える“ブランディング×マーケティング×セールス”の才能も卓越していて、的確な分析と理論に基づいて実に合理的にこれらを遂行したと言えます。

現代では、こういった取り組みが多彩な理論や経験則に基づいて実践されていますが、その先駆けとも言える施策を1950年代に仕掛けていた藤澤武夫は、本田宗一郎に引けを取らない天才カリスマ営業とも言える存在です。

真の信頼とは何か? を心得ているからこそピンチを乗り切れた経営手腕

経営者の実力が如実に出ると言われているピンチの時の対応についても、藤澤武夫は昭和の名経営者と称されるに相応しいエピソードを持ちます。

1950年代に朝鮮戦争の特需が終わって著しく不況の時代にホンダは、製品の商品力の問題や競合メーカーの台頭もあって、かつてないほどに厳しく倒産寸前とも言える経営状況に陥っていましたが、そのピンチを打破するために経営を担っていた藤澤武夫は並行して、ひとつひとつを確実に“真の信頼とは何か?”を念頭において対応したことが功を奏し、ピンチを脱しています。

まずは、銀行との深い関係性と信頼を築くためと、有事の時にいくつもの銀行を駆け回る必要がないようにと、一本化していた三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)へ会社の状況について誠心誠意に包み隠さずに話したことで支援を得ることができ、一方では、提示した従業員へのボーナスが相場の1/5程度であったために、大規模労働紛争にも発展しかねなかった労働組合との労使会議で組合員1800人ほどの説得も成功させ、さらに取引先である“サプライチェーン”への減産要請や入金遅れへの理解も得ることを実現して、このかつてない難局を乗り切っています。

また、このタイミングで世界最高峰のオートバイレース、イギリスのマン島TT(Tourist Trophy)レースへの出場もホンダは宣言していて、苦しい時こそ夢を持つ必要性も内外へ提示、それが後のマン島TTレースやF1(Formula1)レースでの優勝につながっています。

そういった各種の課題を一言に“対応した”と表現してしまうのは簡単ですが、これらはとてつもなく難しいことで、どこかひとつでも破綻してしまえば会社は倒産してしまい従業員とその家族の生活を守ることはできません。本当に綱渡りで、例えようのない緊張感とプレッシャーを伴う重い責務です。

これには将来に向けて時勢や市況といった状況を見極める分析力、信頼や人望とでも言うべき備え持ちあわせる人間力、論理的な計画による実行力といった様々な経営者に求められる資質とそれを活かせる才能がなければ、到底実現できないと考えられます。

“ピンチはチャンス!”という言葉が存在するように、このピンチによって藤澤武夫と三菱銀行や組合員との関係性や信頼がさらに向上したことは容易に想像できます。

後に藤澤武夫は「三菱銀行への恩を決して忘れてはならない」とも語ったと言われていて、そういった人と人との関係において大事にしなければならないことを現代にも伝えてくれていると感じます。

ホンダにもたらした革命と現代に通じる経営施策の数々

現代の企業グループにおいては複数の会社によってホールディングスを形成していることは普通のことですが、藤澤武夫が経営を担っていた時代、既にホンダはいくつかの主要部門をいち早く企業として独立させて、新会社を創設しています。

1960年には研究開発部門を独立させて株式会社本田技術研究所を設立、万物流転の法則に従って物事は必ず移り変わるため、本田宗一郎と言う一人の天才技術者に変わる存在やアウトプットを生み出すことを、組織体制として構築することが必要という考えがあったとのことです。

研究所の設立にあたっては、目先の業績に左右されずに集中して研究開発ができることなどに主眼がおかれ、勤務における自由度も高く、待遇面も十分に配慮され、いわゆる文鎮型の組織と言われる並列組織で研究員、主任研究員、主席研究員などが自由闊達に技術論を繰り広げられるという、技術者にとっては願ってもないフィールドであるのではないでしょうか。

また、藤澤武夫は研究所設立より前の1959年に、ホンダの福利厚生の充実を目的として初の子会社であるホンダ不動産興業株式会社(現 ホンダ開発株式会社)を自身が社長として設立、さらに1963年には技術者として創業時からホンダを支え、埼玉製作所長、他を歴任してきたホンダの常務で本田宗一郎の実弟でもある本田弁二郎(故人)の、「技術をもって社会に貢献する」を実現するホンダ鋳造株式会社(現 本田金属技術株式会社)の創業にあたって、同社の初代社長を藤澤武夫は担っており、重要だと捉えたことは積極的に経営トップとして推進することはとても秀逸です。

同様に社長の重要性を物語るエピソードとしては、ソニー(ソニーグループ株式会社、創業当時は東京通信工業株式会社)においても、創業者である井深大の義父で文部大臣等も歴任した前田多門(故人、1884年 大阪府生まれ)が初代社長を務めていました。

後のホンダの発展に欠かせない、現代で言うところの戦略事業会社とも言うべき別会社をこの時代に立ち上げているところや、同族経営とせずに誰にでも会社を経営できるといった社風の醸成への貢献、他にも数々の優れた経営施策を藤澤武夫は遂行しており、類まれなる先見性と論理的で合理的な経営者としての側面が見出せるのではないでしょうか。

最良のパートナー、二人三脚による夢の実現と功績

ホンダを創業した二人は他に類を見ない最良のパートナーとして、技術の本田、経営の藤澤として戦後の復興期から浮き沈みも激しく混乱する昭和の時代を駆け抜けてホンダを創業から2輪では世界一、4輪でも世界的メーカーへと飛躍させたその功績は戦後に誕生した日本を代表する企業の経営者として、ソニーを創業した技術の井深大(故人、1908年 栃木県生まれ)と営業の盛田昭夫(故人、1921年 愛知県生まれ)などと並んで称されています。

ホンダにおける藤澤武夫の存在と功績はとても大きく、特にその中でも後にマスキー法をクリアしたCVCCエンジンの開発を成功へと結びつけた経営手腕は語り継がれています。

具体的には、当初より本田宗一郎と約束をしていた技術では口を出さないということを頑なに守りつつ、藤澤武夫が若手技術者の意をくみ取り本田宗一郎に対し「社長か技術者か?」の選択を迫り、マスキー法をクリアするエンジンの開発にあたって本田宗一郎が技術者としてこだわり推していた空冷エンジンの開発から若手の推す水冷エンジンの開発への転換を泣く泣く(藤澤武夫は後に本田宗一郎であれば空冷でもきっと実現したと回想)認めさせています。

そして、後進に道をゆずって素晴らしい形で経営を引き継ぐために創立25周年で二人揃って引退することをコーディネートしたことなども、ホンダにおいて絶対的カリスマであった本田宗一郎の存在に対して藤澤武夫以外には誰もできない役割をきちんと担っていて、如何にも藤澤武夫らしいとても大きな存在で功績であったと思います。

2022年には、ソフトウェアやインフォテインメント(インフォメーション×エンターテインメント)も問われる現在の自動車ユーザーのニーズから、戦後に創業された日本を代表する企業であるソニーとホンダが組んで、次世代に向けた新規事業会社としてソニー・ホンダモビリティ株式会社を設立、“AFEELA”ブランドからプロトタイプも発表されています。

藤澤 武夫の「米国自動車殿堂」入り

ヘンリー・フォードやゴッドリープ・ダイムラー、トーマス・エジソンといった歴史に登場する偉人が選ばれている米国自動車殿堂に、1991年に日本人として初めて入った本田宗一郎は、1988年に亡くなった藤澤武夫の仏前にそのことを報告したと伝わりますが、2023年に藤澤武夫もホンダからは二人目として米国自動車殿堂入りしています。

米国デトロイトで行われた式典ではホンダの倉石誠司会長(当時)と共に藤澤武夫のお孫さんの今井基晴さんも登壇しています。

藤澤武夫が本田宗一郎と築いたホンダは、米国において日本の自動車メーカーとして常に先頭を走り、営業会社や生産会社を設立して米国の自動車産業をその一角として牽引してきました。

1980年代の日米貿易摩擦時代の解決策のひとつとして、ホンダの需要があるところ(現地)で生産するというセオリーは世界の自動車メーカーにも大きい影響を与えたと考えられます。

つまり、貿易摩擦の解消以外においても現地で自動車の部品を調達して、現地で自動車を組み立てることはユーザーの住んでいる国にとっても雇用創出や各種税収といった面、メーカーにとっても輸送コストの低減や現地の従業員に伴う販売の拡大、為替影響の回避と様々な面でメリットがあるため、ブランドとして商品の品質が担保できれば非常に合理的で好ましいことです。

しかし、昨今の日本においては国内での自動車やその部品の生産が減ってしまい、今や9兆円ほど(2023年)もの貿易赤字の状態で、時代に即した考え方が日本企業としては必要であるのかもしれず、まさに藤澤武夫も提唱していた万物流転の法則でしょうか。

2023年米国自動車殿堂式典 左よりJonathon Husby 米国自動車殿堂会長、倉石誠司 ホンダ取締役会長、藤澤武夫のお孫さん 今井基晴さん、Sarah Cook 米国自動車殿堂プレジデント(Honda)

現在のホンダにとっての藤澤武夫という存在

今日における藤澤武夫の後継者とも言える、ホンダの取締役会議長を担う倉石誠司 取締役会長(2024年3月時点)は「藤澤武夫の精神とビジョンはホンダを導き続けている」と提唱、その卓越した経営手腕の例として「1950年代の米国で日本企業のほとんどが代理店を通して製品を販売していた状況下に、藤澤武夫はお客さまとホンダの独自の関係を築きたいと考え、独立した販売ネットワークの構築にこだわったことが、後にホンダが米国のお客さまやビジネスパートナー、従業員、さらには多くのコミュニティーとも特別な関係を築いて受け入れられ成功する鍵であった」こと、現在は多くの日本の自動車メーカーも米国で独自の販売ネットワークを構築していて、その先見性については自動車業界のみならず他の日本企業や欧州等の企業において、米国における戦略、事業展開に対して与えた影響は計り知れないと言えます。

現在のホンダにおいて、本田宗一郎や藤澤武夫と一緒に働いて薫陶を受けた世代はもうほぼ存在しないと思われますが、その二人の存在は現在も大きく、時代に即した形で良き示唆を与えていると思われます。

【今後の自動車産業における藤澤武夫の存在感】

現在、自動車産業を取り巻く環境としてはサスティナブル経営が求められ、世界共通の課題としてカーボンニュートラルの実現、そして、業界変革を成したCASE(Connected=コネクティッド、Autonomous=自動運転、Sheared & Services=シェアカーとサービス、Electric=電動化)は、元々メルセデス・ベンツの戦略で「富裕層」「高級車」「厚利少売」を基本とするプレミアムブランドのビジネスを前提とした機能やサービスであるため、技術やサービス、業容がどんどん拡大されて広がり、今や『Brand Originality』が問われる時代に突入しております。

藤澤武夫の提唱した「松明は自分の手で!」は、まさに自分を見失わずに個々の個性と可能性を尊重しつつ、企業においてもブランドは自分の手で磨き込んで築くものであると捉えることができます。

つまり、現代においては“個人の個性が企業や業界へ活かされる”経営が求められていると考えられます。

従って、規模が大きい大企業ほど変化に対応するのが困難であるため、新興企業の勢力が台頭する現状は万物流転の法則によって巨大になったホンダが、今度は逆にどのように対応するかが注目されます。

時勢からも自動車のパワートレインがBEV(Battery Electric Vehicle=バッテリー型電気自動車)一辺倒から、既存のエンジン車も含めた合成燃料やバイオ燃料などのカーボンニュートラルを実現する燃料の使用、プラグインハイブリッド車や燃料電池車といった、全方位的に適したパワートレインを各地域で効果的に使う戦略へと各社が方針を転換している中、創業者である本田宗一郎と藤澤武夫のビジョンを受け継ぐ今のホンダは持ち前の素早さでどういった『Brand Originality』を打ち出していくのかに期待と注目ですが、そんな中、2024年2月に発表された“CR-V e:FCEV”は、各種のライフスタイルに応え、日本の自動車メーカー製としては初となる外部充電機能も備えたプラグインFCEV車で、“水素の充填”と“電気の充電”のどちらでも走れるという他には無いホンダらしいモデルで創業者のビジョンを受け継ぎ、今のホンダの『Brand Originality』を表しているモデルではないでしょうか。

今回、ご紹介できた藤澤武夫のエピソードはほんの一握りですが、本田宗一郎がホンダの経営を委ねていたというその存在は現代においても“前に出ずに陰で支える立場だからこそできることもあって、夢や偉業を成しえることができる”と教えてくれて、その自動車業界へ与えた数々の大きな功績は不変的で尊敬してしかるべきと思うと同時に、偉人のみならず数々の先人がそれぞれの役割をきちんと担ってきたからこそ今があるのだと、自動車業界に関わる一員としても感謝しなければならないと思いました。

参考リンク)

ホンダ(本田技研工業)

https://www.honda.co.jp/?from=auto_header

本田技研工業75年史

https://global.honda/jp/brand/history-digest/75years-history/

本田技術研究所

https://global.honda/jp/RandD/

本田金属技術

https://www.hondakinzoku.co.jp/

ホンダ開発

https://www.honda-kaihatsu.co.jp/

ソニーグループ

https://www.sony.com/ja/

ソニー・ホンダモビリティ

https://www.shm-afeela.com/ja/corporate/